この記事では、中小企業の探し方や優良中小企業を見つけるためのポイント、中小企業に就職するメリット・デメリットについてバシッと共有していきます!

求職者のみなさん、こんにちは!

累計2000万PVを突破した日本最大規模の就活ブログ「就活攻略論」を運営している就活マンです。

(これまで7年間、ほぼ毎日、スタバにこもって1500以上の記事を書き続けてきました。就活や転職についての知識は誰にも負けない自信があります!… その代わりに友達が少なく、寂しく生きていますが笑)

突然ですが、日本の企業のうち中小企業の割合はどれくらいだと思いますか?

実は、99%以上が中小企業なんです!

よって就活で中小企業を無視すると、99%の可能性を捨ててしまうことに…。

それは非常に効率が悪いですよね。

とはいえ、どうすれば自分に合う中小企業を見つけられるのか、中小企業にはどんな良いことがあるのか分からない人も多いでしょう。

そこで今回は、中小企業の探し方や優良企業を見つけるためのポイント、中小企業に就職するメリット・デメリットを徹底解説していきます。

就活に不安を感じている人や企業選びで困っている人はぜひ参考にしてくださいね。

目次

中小企業とは?|中小企業の定義について

中小企業の探し方を知る前に、まずはその定義を確認しておきましょう。

中小企業の定義は「中小企業基本法」によって以下のように決められています。

| 業種 | 中小企業基本法の定義 |

| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |

| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |

| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

業種ごとの資本金または従業員の基準を満たす企業は中小企業ということですね。

ちなみに、中小企業に該当しない企業は「大企業」と呼ばれます。

そしてさらに業界内で知名度やシェアが高い企業は「大手企業」と呼ばれます。

なんとなくのイメージで使っている人も多いと思いますが、これを気にぜひ企業の呼び方の違いを覚えてくださいね。

中小企業に明確な定義があるなんて知らなかったです。業種によって基準に違いがあるのも面白いですね。

中小企業の探し方【15選】

では次に、本題である中小企業の探し方について紹介していきます。

企業探しといえばマイナビやリクナビなどの大手求人サイトをイメージする人が多いと思いますが、実は他にも方法は色々あるんですよね。

それを知っておかないとせっかくのチャンスを逃してしまう可能性があるため、ぜひここで選択肢を広げておきましょう!

【中小企業の探し方】

- 就活エージェントを利用する

- 逆求人サイトを利用する

- 大手求人サイトを利用する

- 中小企業に特化した求人サイトを利用する

- 就職四季報の優良・中堅企業版で探す

- 業界地図から探す

- 業界に特化したWEBメディアから探す

- 業界誌から探す

- 大学に出ている求人から探す

- 大学主催の学内合同説明会に参加する

- 大学のOB・OGの就職先一覧から探す

- 合同説明会に参加する

- 企業の口コミサイトから探す

- 中小企業に関する賞の受賞一覧企業から探す

- ハローワークから探す

探し方① 就活エージェントを利用する

1つ目の探し方は、就活エージェントを利用することです。

就活エージェントとは、人材会社が提供する無料の就活支援サービスのこと。

会員登録すると就活生一人一人に担当アドバイザーが付き、企業選びから内定獲得までをまるごとサポートしてくれます。

就活エージェント最大のメリットは、希望条件を伝えるだけで求人探しができること!

たとえば「○○県の残業が少ない中小企業を紹介してほしい」とお願いすれば、担当者がそれに合う求人を探してきてくれます。

つまり、1から自分で企業探しをする手間が省けるんですよね。

しかもそのエージェントしかない非公開求人を紹介してもらえることもあります。

なので、効率的に中小企業を探すためにはまず就活エージェントに登録するのがおすすめですよ。

ちなみに、僕が最もおすすめする就活エージェントは「ミーツカンパニー就活サポート」ですね。

全国の就活生が利用できて、かつオンライン面談にも対応している。また運営会社が大手企業で実績がある点が魅力だと言えます。

就活エージェントについてもっと詳しく知りたい人はこちらも読んでください。

探し方② 逆求人サイトを利用する

2つ目の探し方は、逆求人サイトを利用すること。

逆求人サイトとは、登録してプロフィールを入力するだけで企業から「うちを受けてみませんか?」とスカウトが来るサービスです。

従来の就活では就活生側から企業にアプローチをしますが、その逆パターンなので”逆”求人サイトと呼ばれているんですよね。

逆求人サイトのメリットは、最小限の労力で自分に合う企業に出会えること。

企業条件や強みなどのプロフィールを入力してしまえばあとは待つだけなので、1から自分で探す必要がありません。

しかもスカウトを送ってくる企業は自分に興味を持った企業なのでマッチングもしやすい。

必然的に内定獲得の可能性も高くなります。

なので、逆求人サイトに登録するだけでも就活の効率はぐっと向上すると思いますよ。

ちなみに、逆求人サイトを利用するなら「OfferBox(オファーボックス)」と「キミスカ」が最もおすすめ。

どちらも大手で利用者数が多いので、両方登録しておくと中小企業からガンガンスカウトがきますよ。

おすすめの逆求人サイトを知りたい人はこちらも参考にしてくださいね。

» おすすめの逆求人サイトランキングTOP5【就活のプロが厳選!】

探し方③ 大手求人サイトを利用する

続いて、マイナビやリクナビなどの大手求人サイトでも中小企業は探せます。

これは就活の王道なので、使っていない人はほとんどいないかもしれませんね。

大手求人サイトは圧倒的に掲載求人数が多いので、網羅的に求人をチェックしたいときに便利です。

しかも業界や職種、従業員規模、勤務地など検索条件を細かく設定できる。

多くの求人から自分に合うものだけを抽出できるので無駄がありません。

なので、就活エージェントや逆求人サイトに登録して求人紹介を待ちつつ、大手求人サイトでも探すというのが最も効率的だと思いますよ。

探し方④ 中小企業に特化した求人サイトを利用する

求人サイトといえばマイナビやリクナビが王道ですが、あえて中小企業に特化した求人サイトを使うという方法もあります。

たとえば「ツノル」や「ジョブウェイ」は中小企業の求人に特化しています。

大手求人サイトに比べてシンプルな作りになっているので、中小企業だけを探したいときには便利ですね。

ただし、求人数は少なめで地域による偏りもあるのでこれだけでは不十分かと。

本当に中小企業だけを探したいときには役立つかもしれませんが、大手求人サイトで従業員数を絞って検索すれば同等またはそれ以上の求人を確認できます。

なので絶対に使った方が良いとは思いませんし、使うとすれば他の方法に+αとして活用するのが良いと思いますよ。

探し方⑤ 就職四季報の優良・中堅企業版で探す

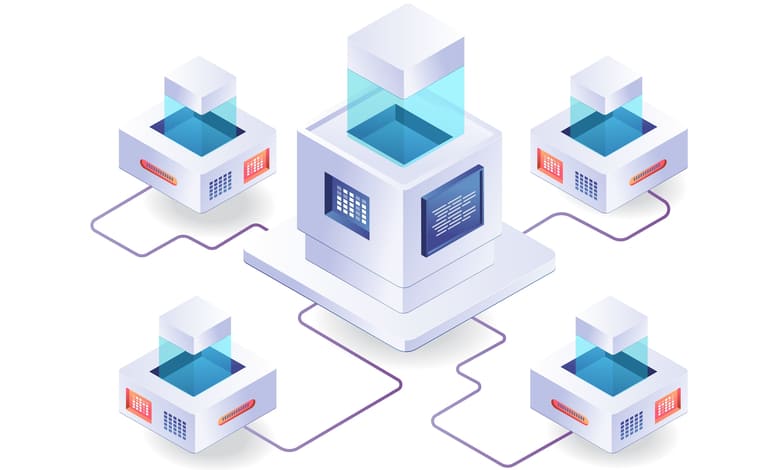

5つ目の探し方は、就職四季報の優良・中堅企業版で探すことです。

就職四季報というのは、東洋経済新報社が年に1回発行する就活生向けの企業情報誌。

事業内容や平均年収、残業時間、離職率、採用情報など就活生が知りたい情報がぎゅっとまとめられているんですよね。

しかも企業のPR記事ではないので、忖度なしの客観的な情報を得られます。

そんな就職四季報なんですが、中小企業を探すときにおすすめなのは「優良・中堅企業版」。

各業界の優良企業や中堅企業が掲載されているので、中小企業や比較的規模の小さな業界の情報も得やすいです。

なので、客観的データをもとに企業を選びたい人はぜひ就職四季報の優良・中堅企業版も活用してください。

就職四季報についてもっと知りたい人はこちらも読んでくださいね。

» 【就職四季報とは?】おすすめの読み方やいつ買うべきか共有します!

探し方⑥ 業界地図から探す

ある程度業界は決めていてその中から中小企業を探したいという場合は、業界地図から探すのがおすすめです。

業界地図とは、その業界における企業勢力や主要企業との関係性、トレンドなどをマッピング形式でまとめたもの。

有名なのは日経業界地図や就職四季報業界地図などですね。

なぜ業界地図が中小企業探しに役立つのかというと、伸びている業界や大手企業と取引がある中小企業を知れるから。

知名度が低い中小企業でも、実は有名な大手企業が顧客になっているというパターンもあるんですよね。

そのような企業は経営が安定しやすいため、職場環境もホワイト率が高い。

なので、「知名度は低いけど業界内では重要ポジションを担っている中小企業」を探すときにはぜひ業界地図を活用してください。

ただし業界地図には各企業の詳細情報はあまり載っていません。業界地図で良さげな企業を見つけたら、企業のホームページや就職四季報も確認するようにしてくださいね。

業界地図についてもっと知りたい人はこちらも読んでくださいね。

» 【業界地図とは?】会社四季報との違いや使うべき就活生の特徴を解説!

探し方⑦ 業界に特化したWEBメディアから探す

7つ目の探し方は、業界に特化したWEBメディアから探すことです。

たとえばコンテンツマーケティング関連の「バズ部」、海外ビジネス系の「海外ビジネスナビ」、ファッション系の「FASHION PRESS」など。

これらは一見企業探しとはあまり関係ないように思うかもしれません。

しかし、中小企業の社長インタビューが載っていたりニッチな分野で活躍する中小企業の社名が載っていたりと、重要なヒントが隠されていることがあるんですよね。

よって「就活生にはあまり知られていないけど実は業界内で有名な企業」を知るきっかけになります。

しかもWEBメディアを読むことによって業界知識も深まる。

なので、他の就活生と差をつけたい人はぜひ業界関連のWEBメディアをチェックしてください。

探し方⑧ 業界誌から探す

8つ目は、業界誌からヒントを得て探す方法です。

業界誌というのは特定の業界に特化して作られた雑誌や新聞のことで、世の中にはたくさんの業界誌が存在します。

たとえば「物流ニッポン」「日本工業経済新聞」「医療タイムス」など。

ではなぜ業界誌が企業探しにつながるのか。

それは、企業ホームページや業界地図には載っていない深い情報に触れられるからです。

一般人があまり知らないような業界の動向やトレンド、注目企業が分かる。

よって他の就活生にあまり知られていない、でも業界内で活躍している成長企業を知るきっかけになるんですよね。

加えて、面接で業界誌を呼んでいることをアピールすればプラスの印象になるというメリットも。

なので、就活の枠を超えてワンランク上の企業探しをしたい人は業界誌も見てみてください。

探し方⑨ 大学に出ている求人から探す

続いて、大学のキャリアセンターや就職課に出ている求人から探すという方法もあります。

「大学なんてどうせしょぼい求人しかないんでしょ」と思うかもしれません。

ですが、個人的には大学に出ている求人を見ないのは本当に損だと思います!

なぜなら、大学に求人を出している企業はその大学の学生をターゲットにしているから。

その大学に属している時点ですでにアドバンテージがあるんですよね。

しかも一般の求人サイトにはない地元の優良中小企業の求人も多数ある。

特に地方の大学はその傾向が強いです。

なので、大学の求人だからと甘く見るのではなくぜひ積極的に活用してください。

探し方⑩ 大学主催の学内合同説明会に参加する

10個目の方法は、大学内で行われる合同企業説明会に参加すること。

合同企業説明会といえば人材会社が主催するイメージがあるかもしれませんが、実は大学内で行われる説明会には以下のように多くのメリットがあるんです!

- 参加企業はその大学の学生を欲しいと思っているところばかり

- よってエントリ―の時点で有利になりやすい

- OB・OGから話を聞ける(質問もしやすい)

- その場で自分を売り込むことも可能

- そこでしか説明会を実施していない企業もある

つまり、大学の合同説明会に参加すれば内定獲得につながる効率的な情報収集ができるんですよ。

しかも大学内で行われるので遠方まで行く必要がなく、参加するデメリットはありません。

なので、特に地元の優良中小企業を狙う人はぜひ活用してください。

探し方⑪ 大学のOB・OGの就職先一覧から探す

さらに大学をうまく活用するなら、OB・OGの就職先から探すのもおすすめです。

なぜなら、OB・OGが就職した企業なら自分も入社できるチャンスが大いにあるから。

どういうことかというと、たとえば学歴フィルターがある企業だといくら熱意があっても書類選考の時点でふるい落とされてしまう可能性があります。

その点OB・OGがいる企業なら、学歴が原因で落ちることはまずありません。

自分が通う大学も採用ターゲットになっているという証明になりますからね。

そのOB・OGが仕事で活躍していれば、大学名で好印象を与えることも可能です。

よって一般求人から探すよりも効率的に内定を狙えるんですよ。

しかもキャリアセンターや就職課にお願いしてそのOB・OGを紹介してもらえば、OB・OG訪問をして情報収集もしっかりできます。

なので、ぜひ大学のホームページやキャリアセンターでOB・OGの就職先を確認してみましょう!

探し方⑫ 合同説明会に参加する

続いて、合同企業説明会から探すという方法もあります。

こちらは既に知っている人も多いと思いますが、僕がおすすめするのは何百社も参加する大規模な説明会ではなく中小規模の合同説明会です。

マイナビやリクナビなどの大規模説明会って、多くの企業を一気に見れるのは良いんですが内定に直結することはないんですよね。

数が多すぎて「パンフレットだけ貰っけどよく分からなかった」というパターンも少なくありません。

一方中小規模の合同説明会なら、参加企業数も学生数も少ないため1社1社の説明をしっかり聞けます。

その場で採用担当者と話したりエントリ―したりすることも可能。

しかも中小規模の合同説明会に参加するのは地元の優良中小企業が多い。

要するに、中小規模の合同説明会は優良中小企業とのつながりを作るチャンスなんですよ!

おすすめはミーツカンパニーの合同説明会

中小規模の合同説明会を開催する人材会社はいくつかあるのですが、個人的に最もおすすめなのは「ミーツカンパニー就活サポート」の合同説明会です。

ミーツカンパニーはエージェントサービスと並行して全国各地で合同説明会を開催している人材会社。

そんなミーツカンパニーの合同説明会なんですが、1回あたりの参加社数が2~8社と少数なので各企業の採用担当者とじっくり話せるんですよね。

加えて、書類選考がない特別ルートを紹介してもらったりその場で選考に入ったりすることもあります。

なので優良中小企業を狙っている人はぜひ利用を検討してみてください。

探し方⑬ 企業の口コミサイトから探す

働きやすさを重視して就職先を決めたい人は、「Openwork」や「エンライトハウス」などの口コミサイトも利用してください。

中小企業を探すとき、「ブラックだったらどうしよう」「本当にこの会社大丈夫かな?」と心配になりますよね。

実際に、大企業と比べると中小企業はブラック率も高めです。

ですがそれはあくまでも傾向であり、優良企業を見極められればそのようなリスクはかなり減らせます。

そんなとき役立つのが口コミサイト。

口コミサイトなら、会社説明会や求人サイトと違って忖度なしのリアルな意見が聞けます。

そこでの評判が良い企業は本当に良い企業である可能性が高いんです。

なので、働きやすい中小企業を探す際はぜひ口コミサイトも活用してくださいね。

探し方⑭ 中小企業に関する賞の受賞一覧企業から探す

こちらは少し違った角度の探し方なんですが、中小企業に関する賞を受賞している企業一覧から探すのもアリです。

- グッドカンパニー大賞(公益社団法人 中小企業研究センター)

- 中小企業大賞(株式会社中小企業のチカラ)

- 健康経営優良法人(経済産業省)

- 大学発ベンチャー表彰(国立研究開発法人 科学技術振興機構)

- 革新ビジネスアワード(革新ビジネスアワード実行委員会)

- ハイ・サービス日本300選(サービス産業生産性協議会)

- IT賞(公益社団法人 企業情報化協会)

これらの表彰制度で受賞する企業は、ビジネスモデルや商品が魅力的だったり将来性が高かったりすることが多いです。

その上就活生からの知名度が低くて穴場。

なので、入社しやすい優良な中小企業に出会えるチャンスが広がりますよ。

探し方⑮ ハローワークから探す

最後に、ハローワークから探すという方法もあります。

ハローワークとは厚生労働省が運営する公共職業安定所。転職者だけでなく新卒者向けのサービスも行っています。

すべての都道府県に設置されているので、地方の学生や直接話を聞いて応募企業を決めたい人におすすめです。

ただし、ハローワークを利用する際はブラック企業に注意してください。

ハローワークは民間の求人サイトと違って掲載料が無料なんですよね。

よって採用にお金をかける余裕のないブラック企業も紛れています。

もし良さそうな求人があったら、すぐには飛びつかず口コミやホームページを確認するようにしてくださいね。

ハローワークでの企業探しについて詳しく知りたい人はこちらも読んでくださいね。

» ハローワークでのホワイト企業の見分け方【新卒が見るべきポイント5つ】

中小企業を探す方法はこんなにたくさんあるんですね。この中からいくつか組み合わせて実践したいと思います!

優良中小企業を見つけるためのポイント

中小企業の探し方が分かっても、「その中でどれが優良企業なのか分からない」と思う人もいますよね。

確かに「○○なら優良企業」という明確な基準はないため、難しく感じるかもしれません。

しかし、ポイントを押えれば案外シンプルに見極められるもの。

そこで次に、優良中小企業を見つけるポイントを4つ共有していきます。

【優良中小企業を見つけるためのポイント】

- 必ず口コミサイトやGoogleマップの評価も確認する

- 残業時間や年間休日数など働きやすさに直結する数字を確認する

- 離職率があまりに高すぎないか確認する

- 現場の社員さんと話す機会を作る(内定獲得後がおすすめ)

①必ず口コミサイトやGoogleマップの評価も確認する

優良中小企業かどうかを見極めるためには、口コミサイトやGoogleマップの評価を確認するようにしてください。

というのも、会社説明会や求人サイトでは基本的に良いことしか言わないからです。

仮にブラック企業だったとしても「うちはブラックですが入社してください!」と正直に話す企業なんてほぼないんですよね。

よって良い面だけを見て入社すると「実はブラック企業だった…」となる可能性がある。

その点口コミサイトやGoogleマップなどは、ネガティブな評価も書いてあるのである意味信ぴょう性が高いんですよね。

特に「Openwork」や「エンライトハウス」などの口コミサイトは働く人目線のリアルな意見が書いてあります。

なのでこれらのサイトで評判が良い企業は本当に優良企業である可能性が高いんですよ。

②残業時間や年間休日数など働きやすさに直結する数字を確認する

2つ目のポイントは、残業時間や年間休日など働きやすさに直結する数字を確認することです。

優良企業は会社の利益だけでなく社員の生活も大切にしているので、人員配置や勤務管理も適切に行われているところが多いんですよね。

よって残業時間が少なく年間休日数もきちんと確保できている傾向にある。

一方ブラック企業は余裕がないので、社員に休みを与えず使い倒そうとします。

つまり、残業時間や年間休日数はその企業がどれだけ社員を大切にしているかの判断材料になるんですよね。

目安は平均である残業時間月25時間、年間休日数120日。これより大幅に乖離している場合は働きにくい職場である可能性が高いので注意してください。

③離職率があまりに高すぎないか確認する

続いて、離職率が高すぎないかどうかも確認してください。

なぜなら、離職率が高すぎる企業はそれだけ労働環境が悪いと判断できるからです。

たとえば残業が多かったり休みが少なかったり、その割に給料が低かったり。

つまり、労働環境が悪いから人が辞めていき離職率が高くなるんですよね。

人が多く辞めれば人手不足になり、さらに労働環境は悪くなっていく…。

逆に優良中小企業であればあまり退職者が出ないので、離職率がべらぼうに高くなることはありません。

なので、就職四季報や求人サイトなどを見て離職率があまりに高い企業は避けるようにしてください。

ちなみに、新卒の3年後離職率は平均3割なのでそれより大幅に離職率が高い企業は要注意です。

④現場の社員さんと話す機会を作る(内定獲得後がおすすめ)

4つ目に、現場の社員さんと話す機会を作るようにしてください。

ここまで労働環境の見極め方について説明してきましたが、実際に働くとなると職場の雰囲気や相性も重要になってくるんですよね。

自分に合わない企業に入社してしまうと、周囲の社員と気が合わずなんとなく居心地の悪さを感じることに…。

特に中小企業の場合は、社員数が少ないため職場になじめないと逃げ場がなくなってしまう。

加えて、会社説明会や面接だけでは具体的な仕事内容や働き方を知るにも限界があります。

なので、そういったリスクを回避するためにぜひ現場の社員さんと話す機会を設けてください。

冷静な判断をするためには、できれば内定獲得後が良いですね。

働きやすさに直結する労働環境をチェックすること、そして実際に社員さんから話を聞くことで優良中小企業に入社できる確率が高まるということですね。

大企業だけでなく中小企業にもエントリーするメリット

就活中はよく「大企業だけでなく中小にも目を向けよう!」なんて言葉を目にしますよね。

実はこれはすごく大切なことで、中小企業にエントリ―することは大企業を目指す人にもメリットがあるんですよ。

ということで次に、大企業だけでなく中小企業にもエントリ―するメリットについて詳しく説明していきます。

【大企業だけでなく中小企業にもエントリーするメリット】

- 倍率が低く内定を獲得しやすい傾向にある

- 選考スピードが早く迅速に内定を獲得できる

- 早期選考を行っている企業の場合は早くから内定が獲得できる

①倍率が低く内定を獲得しやすい傾向にある

1つ目のメリットは、倍率が低く内定を獲得しやすい傾向にあることです。

リクルートワークス研究所が行った調査データを見てください。

引用元:リクルートワークス研究所「第37回 ワークス大卒求人倍率調査(2021年卒)」

これを見ると、従業員規模が大きい企業ほど倍率が高くなっていることが分かりますよね。

従業員数300未満の企業と5000人以上の企業では、例年約2~8倍もの倍率差があります。

つまり、倍率から考えると中小企業の方が圧倒的に内定を獲得しやすいんですよ。

そして内定が1つあるのとないのでは心の余裕が格段に違います。

心に余裕が生まれればその後の就活も有利に進められる可能性が高い。

なのでその企業に入社するかは別として、比較的内定を取りやすい中小企業を狙うというのも戦略のひとつなんですよ。

②選考スピードが早く迅速に内定を獲得できる

2つ目のメリットは、選考スピードが早く迅速に内定を獲得できること。

なぜなら、倍率が低い(=エントリー数が少ない)と少ない選考回数で採用者を決められるからです。

たとえば1000人がエントリーする大企業の場合、全員を一気に選考するのは難しいので書類選考、一次面接、二次面接、三次面接…最終面接と何度も選考を行わなければなりません。

一方30人がエントリ―する中小企業なら、そこまで多くの選考を行う必要がないんですよね。

一次面接の次はもう最終面接、なんてパターンも少なくありません。

選考回数が少なければ内定獲得までの時間も短い。

なので、内定獲得までの労力という観点からも中小企業にエントリ―することは大切なんですよ。

③早期選考を行っている企業の場合は早くから内定が獲得できる

続いて、早期選考を行っている企業の場合は早くから内定を獲得することも可能です。

昨今では就活短期化の流れがありますが、その一方で「大企業の採用活動が本格化する前に優秀な人材を確保しよう!」と早期選考を行う企業も増えているんですよね。

特にベンチャー企業はその傾向が強いです。

そうした企業にエントリ―すれば、早く内定を獲得できる可能性も高まります。

しかも中小企業は選考スピードが早いので、少ない選考回数かつ早期に内定を獲得しやすい。

早期に内定を獲得しておけば精神的な負担が減り、その後の就活も有利に進められるようになる。

なので、心にゆとりを持って就活を進めるためにはぜひ早期選考を行っている中小企業にもエントリ―してくださいね。

実際にその企業に入社するかは別として、就活を有利に進めるために中小企業へのエントリ―も大切だということですね。

中小企業に就職・転職するメリット

上記では中小企業にもエントリ―する重要性について説明しましたが、とはいえ「就職するなら大企業がいい!」と思っている人もいるでしょう。

僕も学生時代はそう思っていたので気持ちはすごく分かります。

ですが、中小企業には中小企業の良いところもあるんですよ。人によってはむしろ中小企業の方が向いているかもしれません。

では、中小企業に就職・転職することにはどんなメリットがあるのでしょうか?

【中小企業に就職・転職するメリット】

- 幅広い業務に携われる傾向にある

- 若いうちから出世するチャンスも多い

- 転勤がない企業も多い

メリット① 幅広い業務に携われる傾向にある

1つ目のメリットは、幅広い業務に携われる可能性が高いことです。

企業にもよるので一概には言えないんですが、大企業は事業規模が大きく人数も多いため

縦割り分業制で仕事を行う傾向があるんですよね。

たとえば営業なら営業だけ、人事なら人事だけ、というように。

営業の中でも〇〇の営業だけ、とさらに細分化されているケースも少なくありません。

それに対し中小企業は、少ない人数で小規模の仕事を行うので「営業と事務」「人事と総務」など1人で複数の仕事を兼務する事も多いんですよね。

つまり、中小企業は1つの仕事に捉われず幅広い業務を経験できる傾向があるんですよ!

多くの仕事を行うのは大変そうに見えるかもしれませんが、その分仕事の全体像が掴みやすいし幅広いスキルが身に付きます。

なので、同じ仕事ばかりやるのが退屈だと感じる人には中小企業の方が向いているかもしれません。

メリット② 若いうちから出世するチャンスも多い

2つ目のメリットは、若いうちから出世できるチャンスが多いことです。

大企業は年功序列制度を取り入れていることが多いので、実力があってもそう簡単に若いうちから出世はできません。

上に役職者がいれば出世の順番待ちをしなければなりませんし、そもそも責任ある仕事を任されるのは数年後、数十年後というケースもザラにあります。

しかし中小企業なら、若いうちから責任ある仕事を任されることも多いので実績を残しやすいんですよね。

しかもライバルが少ない。

特に設立年数が浅いベンチャー企業はその傾向が強く、20代で管理職になることも珍しくありません。

なので、特に若いうちから成果を上げて出世したい人には中小企業がおすすめですね。

メリット③ 転勤がない企業も多い

業種や職種にもよりますが、中小企業は比較的転勤が少ないというメリットもあります。

大企業は支店や工場の数が多いので、その分転勤の可能性が高くなるんですよね。職種によっては数年ごとに転勤になるケースも。

引っ越しを伴う転勤となれば、職場環境だけでなく私生活もガラリと変わります。

単身赴任や子どもの転校など家族の生活にも影響が出るかもしれません。

一方中小企業は大企業ほど事業所の数が少ないため、比較的転勤は少なめです。

あったとしてもエリアや頻度は限られてくる。

なので、頻繁に転勤したくない人や勤務地を絞って企業を探したい人にとっては中小企業の方が働きやすいかもしれません。

中小企業にも良いところがあるんですね。幅広い業務に携われるのは魅力的だと思いました!

中小企業に就職・転職するデメリット

ここまで中小企業を推す流れで説明してきましたが、残念ながら良いことばかりではありません。

では、中小企業に就職・転職することにはどんなデメリットがあるのでしょうか?

メリットもデメリットも知った上で自分に合った選択をしてくださいね。

【中小企業に就職・転職するデメリット】

- 給料が低い企業も多い

- 福利厚生が充実していない企業も多い

- 倒産リスクが高い企業も多い

デメリット① 給料が低い企業も多い

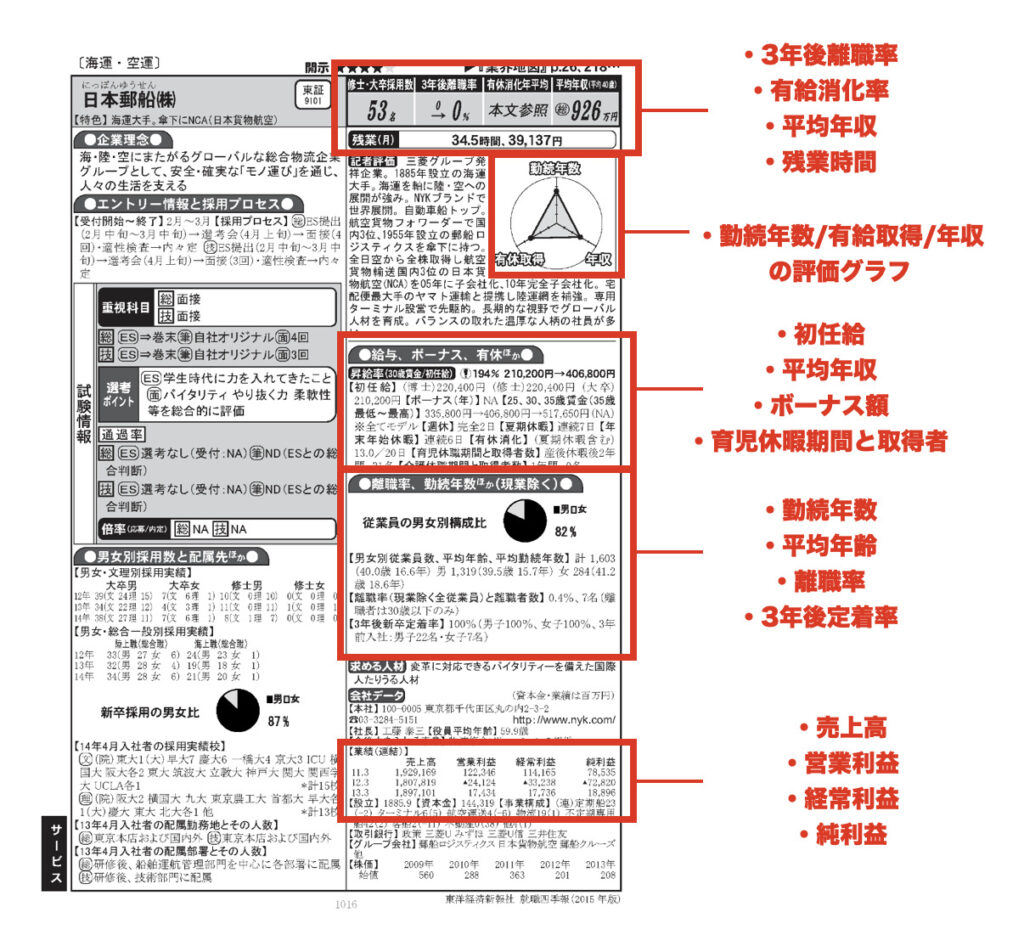

まず1つ目に、中小企業は大企業と比べて給料が低い傾向にあります。

厚生労働省の企業規模別の平均賃金を見てください。

引用元:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」

これを見て分かるように、企業規模が小さいほど給料も低くなるんですよね。

若いうちはそこまで差がなかったとしても、年齢を重ねるにつれその差が開いていく。

ただし、これはあくまでも平均値であり実際は企業によって異なります。

中小企業でも給料が高い企業はあるし、大企業でも給料が低い企業はある。

なので、中小企業と一括りにするのではなく企業ごとの給与水準で判断してくださいね。

デメリット② 福利厚生が充実していない企業も多い

続いてのデメリットは、大企業に比べ福利厚生が充実していない傾向があることです。

福利厚生というのは給料以外に企業が社員に与える報酬・サービスのことで、たとえば住宅手当や交通費、社員食堂、資格取得支援金などがあります。

生活に直結するものも多いので、福利厚生が充実しているかしていないかで生活レベルもかなり変ってくるんですよね。

そんな福利厚生なんですが、中小企業は大企業と比べると薄い傾向があります。

給料はそんなに変わらなくても福利厚生によって生活に差が出る、というケースも少なくありません。

ただしこちらもあくまで傾向の話であり、実際は企業によって異なります。

なので、企業を見る際は給料だけでなく福利厚生の充実度にも着目してくださいね。

デメリット③ 倒産リスクが高い企業も多い

3つ目に、中小企業の中には倒産リスクが高い企業も多いので注意が必要です。

中小企業は資金力が弱いため倒産するリスクが大企業よりも高いんですよね。

ネームバリューが弱いため既存顧客が離れていったり景気が変動したりするとどうしても不安定になってしまう。

倒産までいかなくてもリストラや賞与カットになる可能性もあります。

もちろん、中にはニッチな分野で高いシェアを占める企業や急成長が期待される中小企業もあるので一概には言えません。

しかし比較すると安定性は大企業より劣ってしまいます。

なので、中小企業に入社するときは今後の事業展開や経営方針などもしっかり確認するようにしてくださいね。

中小企業は待遇や安定性においてデメリットがあるんですね。メリット・デメリットを踏まえてもう一度検討したいと思います。

中小企業の探し方に関するよくある質問

ここまで中小企業の探し方について解説してきましたが、最後によくある質問を集めてみました。

ぜひここで疑問を解消して中小企業への理解を深めましょう!

質問① 中小企業の掲載がある求人サイトが一覧で知りたいです

中小企業にもエントリ―したいと思っています。中小企業が掲載されている求人サイトを教えてください。

中小企業の求人が多いサイトは以下の通りです。

- マイナビ(中小企業に限らず求人数が多い)

- リクナビ(中小企業に限らず求人数が多い)

- あさがくナビ(中小企業の求人が豊富でコンテンツも充実)

- ダイヤモンド就活ナビ(中小企業の求人は豊富だが求人情報は薄め)

- チアキャリア(ベンチャー企業向けの求人サイト)

- ジョブウェイ(中小企業特化型だが求人数は少なめ)

- ツノル(サイトは使いやすいが求人数は少なめ)

マイナビやリクナビで従業員規模で絞って検索すれば多くの中小企業求人が出てくるので、正直それが一番無難だと思います。

そこに+αとして中小企業に強い求人サイトを活用してみるのも良いですね。

ただ、僕としては自分で中小企業を探すのではなく「中小企業に自分を探させる」のがベストだと思っています。

中小企業はエントリーが集まりにくいので逆求人サイトでスカウトを送る企業も多い。

なので、逆求人サイトに登録してスカウトを待ちつつ求人サイトをチェックするのが最強の探し方だと思いますよ!

質問② 地元の中小企業を探す方法は何がおすすめですか

地元で就職したいと考えています。地元の中小企業を探す方法では何がおすすめですか?

地元の中小企業を探すときは、大手求人サイトや大学のキャリアセンター、学内合同説明会、ハローワークあたりがおすすめです。

特におすすめなのは大学のキャリアセンターと学内合同説明会ですね。

この2つはその大学の学生が欲しい企業をピンポイントで知れるチャンスです。

そのような企業はエントリー時点で有利になりやすい。

しかも一般の求人サイトには出ていない求人に出会えることも。

なので、地元就職を目指すなら大学のキャリアセンターと学内合同説明会を大いに活用してください。

ただしそれだけだと視野が狭くなってしまうので、大手求人サイトやハローワークも併用するのがベストだと思いますよ。

質問③ ベンチャー企業と中小企業の違いは何ですか?

中小企業とベンチャー企業は別物なんですか?何が違うんですか?

簡単に言うと、「中小企業は規模の小さい会社、ベンチャー企業は新しい会社」という意味です。

ただし、そこにはっきりとした線引きがあるわけではありません。

なぜなら、ベンチャー企業に明確な定義はないから。

中小企業は「中小企業基本法」により定められた基準(資本金と従業員数)を満たす企業を指します。

一方ベンチャー企業は、設立年数が浅く革新的なビジネスを展開する企業を一般的にそう呼んでいるだけなんですよね。

なので、実際は「中小企業でありベンチャー企業でもある」「ベンチャー寄りの中小企業」など色々なパターンがあるんですよ。

あまり突き詰めるとややこしくなってしまうので、最初に言ったように「中小企業は規模の小さい会社、ベンチャー企業は新しい会社」と理解しておけばOKです!

中小企業とベンチャー企業の違いについてもっと知りたい人はこちらも読んでくださいね。

» 【中小企業とベンチャー企業の違いとは?】見分け方を解説します!

質問④ 中小企業は就活の場合は何社ぐらい受けるべきですか?

中小企業にエントリ―しようと思っているのですが、何社くらい受けるべきですか?

中小企業だから何社受けるべきという基準は特にありませんが、個人的にはなるべく多くエントリーした方が良いと思います!

なぜなら、多くエントリーすればその分内定獲得のチャンスが広がるから。

特に中小企業は選考回数が少ない傾向にあるので、大企業よりも同時進行しやすいです。

もし多すぎたと思っても後から辞退すれば問題ありません。

なので、エントリ―時点ではあまり絞り込まず幅広く企業を見ていきましょう!

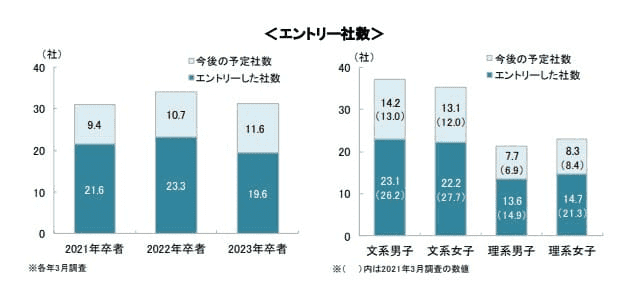

ちなみに、キャリタスの就職活動モニター調査によると平均エントリー数は以下のようになっています。

引用元:キャリタス就職活動モニター調査

だいたい20~30社エントリ―しているということですね。

人によって就活状況は違うので平均値にこだわる必要はありませんが、目安としてこの数字も参考にしてくださいね。

質問⑤ 就活では大企業も探してエントリーすべきでしょうか?

中小企業のメリットを知って興味が出てきました。ですが、大企業にもエントリ―した方が良いのでしょうか?

中小企業に焦点を当てているなら、無理して大企業にエントリ―する必要はありません。

先程説明したように、大企業は中小企業より倍率が高く内定を貰うのが難しい傾向にあります。

よって「大企業を狙いつつ中小企業も受ける」のは有効ですが、その逆は大してメリットがありません。

ただし、少しでも興味があるならエントリ―はしてみた方が良いです。

なぜなら、就活をしていくうちに大企業の良さに惹かれる可能性もあるから。

就活って、実際に説明会に行ったり面接を受けたりすることで考えが変わることも多いんですよね。

しかも企業の中に入って話を聞けるのは就活の醍醐味。

なので、無理して受ける必要はありませんが「視野を狭くしない」という意味で受けてみるのもアリだと思いますよ!

中小企業の探し方や就活の進め方についてイメージがわいてきました!

本記事の要点まとめ

本記事では、中小企業の探し方や優良企業の見つけ方、中小企業のメリット・デメリットについて解説してきました。

就活生の中には「有名な企業に就職できれば大成功!」と考えている人もいますよね。

確かにそれも考え方のひとつなんですが、大企業で働く=幸せになれるとは限りません。

また、中小企業は大企業よりも倍率が低い傾向にあるので、内定を確保して就活を有利に進めるという意味でも中小企業に目を向けることは大切です。

なので、ぜひここで紹介した方法を参考に中小企業を探してみてください。

大企業・中小企業それぞれのメリット・デメリットを踏まえて冷静な選択ができると良いですね。

この記事を読んだみなさんが、自分にとってベストな就活ができますように。

▼本記事のまとめ

- 中小企業を探す方法には、就活エージェントや逆求人サイト、大手求人サイト、就職四季報、大学のキャリアセンター、合同企業説明会などがある。

- 優良中小企業を見つけるには、残業時間や年間休日数を確認するのはもちろん、離職率や口コミを見たり現場の社員さんから話を聞いたりするのがおすすめ。

- 中小企業にエントリーすることには、倍率が低く選考スピードが早いため早期に内定を得やすい、よって心に余裕を持てるというメリットがある。

- 中小企業に就職するメリットは、幅広い業務を経験できることや若いうちから出世のチャンスがあること、転勤が少ない傾向にあること。

- その一方で大企業と比べると給料が低い、福利厚生が少ない、倒産リスクが高いというデメリットもある。