この記事では、中小企業の定義や入社するメリット・デメリットについてバシッと共有していきます!

就活生や転職希望者のみなさん、こんにちは!

累計2000万PVを突破した日本最大規模の就活ブログ「就活攻略論」を運営している就活マンです。

(これまで7年間、ほぼ毎日スタバにこもって1500以上の記事を書いてきました。就活や転職についての知識は誰にも負けない自信があります!)

… その代わりに友達が少なく、週1のサウナを楽しみに寂しく生きています。笑

「知名度の高い大企業に就職したい」「中小企業に入社するのは何だか不安」と考える就活生も多いのではないでしょうか?

ですが、最初から中小企業の選択肢を外してしまうと自分の将来の可能性を狭めることになります。

大切なのは、中小企業の特徴や大企業との違いを理解して自分に合う選択をすること。

そこで今回は、中小企業の定義や大企業との違い、入社するメリット・デメリットについて解説していきます。

ぜひ最後まで読んで、就職先の選び方のヒントにしてくださいね!

目次

中小企業の定義とは?

中小企業と聞くとなんとなく「規模の小さい企業」「有名でない企業」というイメージを持ちますよね。

実は、中小企業にはきちんと定義があるんです!

ここを理解しておかないと就活の軸もブレてしまうので、まずは中小企業とはどんな企業なのかを確認していきましょう。

資本金と従業員数によって定義される

日本における中小企業は、「中小企業基本法」という法律により定義されています。

では何をもとに中小企業の範囲が決められているのか?

答えは資本金と従業員数です。

資本金というのは、会社を設立する際に創業者や株主、投資家から出資されたお金のこと。

簡単に言えばビジネスを始める元手となったお金のことですね。

会社がどれだけ利益を上げても資本金は分からないので、必ずしも現在の売上高や業績と関連するものではありません。

ただ、資本金は会社の体力とも言われるため多ければ信用につながります。

業種ごとに中小企業の定義は異なる

中小企業は資本金と従業員数によって定義されるものですが、その範囲は業種によって異なります。

では、具体的にどれくらいの資本金・従業員数なら中小企業に該当するのでしょうか?

| 業種 | 中小企業基本法の定義 |

| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |

| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |

| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |

業種ごとに定められた資本金の額と従業員数のどちらかを満たす企業は中小企業ということですね。

厳密には法律や制度によっても異なる

上記では業種ごとの中小企業の定義を説明しましたが、これらはあくまでも「原則」であり

法律や制度により中小企業として扱われる範囲が異なることもあります。

たとえば、法人税法においては資本金1億円以下の企業が中小企業に該当します。

中小企業関連立法においては、政令により以下を中小企業とする場合がもあります。

| ゴム製品製造業(一部を除く) | 資本金3億円以下または従業員900人以下 |

| 旅館業 | 資本金5千万円以下または従業員200人以下 |

| ソフトウエア業・情報処理サービス業 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |

少しややこしく感じるかもしれませんが、要は「定義はあるものの業種や制度によって範囲が変わることもある」ということ。

そこがなんとなく理解できればOKです!

小規模企業者の定義とは

中小企業基本法では、下記の条件を満たす企業を「小規模企業者」と定義しています。

| 業種 | 中小企業基本法の定義 |

| 製造業その他 | 従業員20人以下 |

| 商業・サービス業 | 従業員 5人以下 |

簡単に言えば、中小企業のうち特に小規模の企業ということですね。

ちなみに、同じような意味で「零細企業」という言葉が使われることもありますが、こちらは法律によって定義されているものではありません。

中小企業ってこんなに厳密に範囲が決まっているんですね!知らなかったです。

中小企業と大企業の違いについて

中小企業の対義語として大企業という言葉が使われることがありますが、実は大企業には明確な定義がありません。

一般的には、中小企業の基準を上回る企業を大企業と呼びます。

つまり、上記で説明した定義よりも資本金や従業員数が多い企業=大企業ということですね。

意外にも知名度や上場しているかどうかは関係ないんですよ。

ちなみに、「大手企業」はその業界の中でも規模や知名度が上位に位置する企業を指します。

混同している人も多いかと思いますが、これを機にぜひ覚えてくださいね!

大手企業と大企業って実は意味が異なるんですね!今まで混同していました…。

日本における中小企業の数と割合

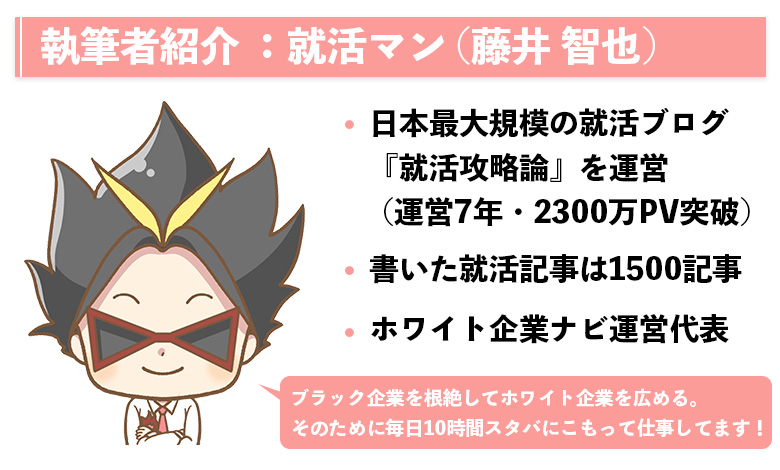

就活をしていると知名度の高い企業や規模の大きい企業に目が行きがちですが、実は日本では大企業よりも中小企業が圧倒的に多いんです!

中小企業庁のデータを見てください。

出展元:中小企業庁「2021年版 中小企業白書 小規模企業白書」

なんと、全企業のうち99.7%(357.8万社)が中小企業なんですよ!

従業員数で見ると全体の約70%が中小企業に属していることが分かります。

それだけ中小企業は日本の経済や雇用、暮らしを支えている存在なんですよね。

なので、「中小企業なんて就職したくない」と最初から選択肢を狭めてしまうのは大変もったいないことなんですよ。

中小企業がこんなに多いなんて驚きです!そう思うと最初から大企業に絞るのは危険かもしれませんね。

就活にて中小企業に入社するメリット

中小企業の定義や割合は分かりましたが、「とはいえやっぱり就職するなら大企業の方が良い!」と思う人もいるかもしれませんね。

ですが、実は就活で中小企業に入社することにはメリットもあるんですよ。

大企業と中小企業、どちらが良いとは一概に言えませんが、ぜひメリットを知って就職先選びのヒントにしてくださいね。

【就活にて中小企業に入社するメリット】

- 倍率が低い傾向にあるので内定を獲得しやすい

- 幅広い仕事内容を経験できる傾向にある

- 設立年数が浅い企業だと若いうちの出世もある

- 社長など役員と話せる機会が多くモチベーションが上がる

- 転勤が少ない

メリット① 倍率が低い傾向にあるので内定を獲得しやすい

1つ目のメリットは、大企業に比べて倍率が低く内定を獲得しやすいことです。

リクルートワークス研究所が行った「第37回 ワークス大卒求人倍率調査(2021年卒)」のデータを見てください。

引用元:リクルートワークス研究所「第37回 ワークス大卒求人倍率調査(2021年卒)」

従業員規模別の大卒求人倍率を見ると、規模が大きいほど倍率が高いことが分かりますね。

従業員数300人以下の企業と5000人以上の企業で比べると、例年約2~8倍もの倍率差があります。

倍率から考えると中小企業の方が圧倒的に内定を獲得しやすい。

なので、中小企業も選択肢に入れることでより幅広い職業選択が可能になりますよ。

メリット② 幅広い仕事内容を経験できる傾向にある

2つ目のメリットは幅広い仕事内容を経験できること。

企業にもよるので一概には言えませんが、大企業は営業なら営業のみ、人事なら人事のみといったように業務が細分化されている傾向があります。

それに対し中小企業は、人数が少ないため1人で複数の業務を掛け持ちすることも少なくありません。

たとえば人事と経理、労務などを兼務したり営業と企画を兼務したり。

幅広い仕事を担当するのは一見大変そうに見えるかもしれませんが、その分仕事の全体像を掴めるので達成感や手応えを感じやすくなるんですよね。

なので、同じ仕事ばかりやるのが苦痛という人は特に中小企業にも目を向けてください。

メリット③ 設立年数が浅い企業だと若いうちの出世もある

設立年数が浅い中小企業の場合は、若いうちに昇格・出世ができることもメリットです。

規模の大きな企業は年功序列制度を取り入れていることが多く、上に役職者がいれば出世しにくい傾向があるんですよね。

業績を上げても企業全体に与える影響が少ないため、能力がある人でも順番待ちが発生してしまいます。

一方設立年数が浅い中小企業なら、ライバルが少なく個人の実績が企業に与える影響も大きい。

加えて、事業拡大により新たに役職が生まれることもあるので早めの出世・昇格も可能なんですよ。

なので。「実力でのし上がりたい」「若いうちから裁量権を持って仕事をしたい」という人には恵まれた環境と言えるでしょう。

メリット④ 社長など役員と話せる機会が多くモチベーションが上がる

4つ目のメリットは、社長など役員と話せる機会が多くモチベーションアップにつながることです。

企業にもよりますが、企業規模が大きいと社長や専務と話せる機会は少なくなりがち。

何年も働いているのにほとんど話したことがないというケースも珍しくありません。

そのため、経営のことはよく分からず言われたことをこなしているという状態になりやすいんですよね。

その点中小企業は規模が小さいため、経営陣との距離が近く経営側の視点や考えを吸収しやすい。

よって仕事自体のモチベーションも上がりやすいんですよ。

メリット⑤転勤が少ない

業種や職種にもよりますが、大企業と比べて転勤が少ないのも中小企業のメリットです。

大企業は支店や工場などの数が多いため、特に総合職の場合はジョブローテーションにより頻繁に転勤や異動が起こりやすいんですよね。

引っ越しを伴う転勤となれば、仕事だけでなく私生活の環境もガラリと変わります。

自分自身へのストレスになることもありますし、家族の生活にも影響が出る。場合によっては子どもが転校を繰り返したり単身赴任になったりすることも。

一方中小企業はメインとなるエリアに集中して事業を行っていることが多いため、大企業ほど転勤は多くありません。

あったとしても頻度やエリアは限られてくるでしょう。

なので、地元で働きたい人や転勤に不安を持つ人は中小企業の方が向いているかもしれませんね。

中小企業に就職することにもメリットがあるんですね。出世が早かったり転勤が少なかったりするのは魅力かも!

就活にて中小企業に入社するデメリット

就活で中小企業に入社することにはメリットもありますが、残念ながらデメリットもあります。

大切なのはメリットとデメリットを知った上で自分に合った選択をすること。

そこで次に、中小企業に就職するデメリットを5つ解説していきます。

【就活にて中小企業に入社するデメリット】

- 安定性が低い傾向にある

- 大企業に比べると給料や福利厚生が劣る傾向

- 儲かっていない企業だとブラック企業も多い

- 研修制度が充実していない企業も多い

- 大企業への転職がしにくい

デメリット① 安定性が低い傾向にある

デメリットの1つ目は安定性が低い傾向にあること。

中小企業は大企業ほどネームバリューがなく資金力が小さいため、顧客が離れていってしまったり事業が傾いてしまったりするとどうしても不安定になりやすいんですよね。

景気の変動によって一瞬で経営難になったり、最悪の場合リストラされたりする可能性も。

なので、安定性という観点で見ると大企業よりは劣ってしまいます。

ただし昨今は終身雇用が崩壊しつつあり、大企業でも何が起こるか分からない時代。

実際に、新型コロナウイルスの流行で打撃を受けた業界は大企業でも大変苦労しています。

「大企業だから安心」「中小企業だから危ない」と一概には言えないので、現在の企業規模だけでなく今後の事業展開や経営方針なども判断材料にすると良いですね。

デメリット② 大企業に比べると給料や福利厚生が劣る傾向

これは就活生でも感じている人が多いかもしれませんが、やはり給料や福利厚生では大企業より劣る傾向があります。

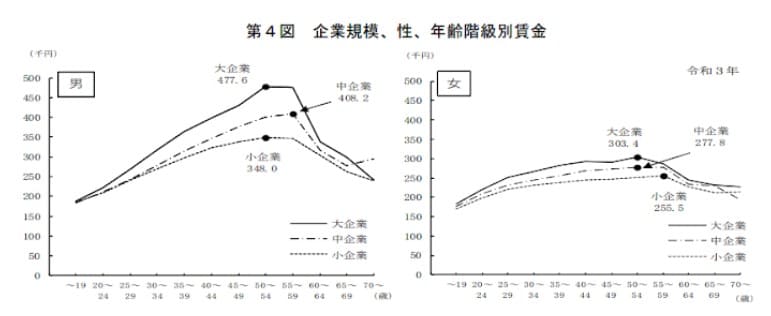

厚生労働省の企業規模別の平均賃金を見てください。

引用元:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」

男女ともに、大企業の方が給料が高いことが分かりますね。

加えて、住宅手当や退職金、食事補助といった福利厚生も大企業の方が充実しているため、その点において中小企業は不利だと言えます。

ただし、これはあくまでも平均値でありすべての中小企業に当てはまるわけではありません。

中小企業でも給料の良いところはありますし、なかなか昇給しない大企業も存在します。

なので、それぞれの企業の給与水準や福利厚生をしっかり調べてくださいね。

デメリット③ 儲かっていない企業だとブラック企業も多い

あくまで相対的な話なんですが、中小企業は儲かっていないブラック企業も多い傾向にあります。

というのも、先程も説明した通り中小企業は大企業よりも安定性に劣る傾向があるから。

逆に言えば、儲かっていないから中小企業として存在しているとも考えられます。

儲かっていない企業は余裕がないためブラック化しやすいんですよね。

たとえば仕事量に対して明らかに人手が足りず残業が多くなってしまったり、休日出社が多くなってしまったり。その割に待遇も良くならない。

中小企業がすべてブラックというわけではありませんが、比較すると大企業よりはリスクが高いです。

なので、中小企業に応募する際はブラック企業でないことをしっかり確認するようにしてくださいね。

ブラック企業の見分け方についてはこちらを参考にしてくださいね。

» 【ブラック企業の見分け方30選】新卒向けに見るべきポイントを解説!

デメリット④ 研修制度が充実していない企業も多い

続いて、研修制度が充実していない企業が多いのも中小企業のデメリットです。

大企業は資金や人員が豊富であるため、新卒一括採用を導入している企業が多いんですよね。

よって研修・教育ノウハウが蓄積しており、新入社員が一斉に座学を受けたり研修プログラムを経験したりした後実務に入るのが一般的です。

一方中小企業は資金や人員に余り余裕がないため、即戦力重視の採用が多いのが実情。

研修制度が充実しておらず、OJT(On-the-Job Training)という形で学ぶことが多いです。

OJTも大切なことなんですが、新卒者の場合いきなり現場に入るのは不安が大きいですよね。しかも中小企業だと指導者の能力によって効果に差が出ることも少なくありません。

なので、中小企業を狙う場合は研修制度にも注目してくださいね。

デメリット⑤ 大企業への転職がしにくい

中小企業に就職すると、大企業出身者と比べ転職で不利になる可能性があります。

その理由は、知名度の低い企業だと面接官が業務規模をイメージできず、無意識的に大企業出身者に惹かれてしまうから。

決して中小企業の社員が大企業の社員よりも劣っているからではありません。

同じような能力・実績だとどうしても大企業出身者の方がイメージが良くなってしまうんですよね。

つまり、転職市場においても企業のネームバリューが絡んでくるということ。

なので転職を考えている人はそのリスクも理解しておいてくださいね。

ただし昨今は転職が当たり前の時代で、実績や能力を満たしていれば採用してくれる企業も多いです。

中小企業ならではの幅広い業務経験がプラスになることもあるので、圧倒的に不利ということはないと思いますよ。

中小企業に就職する際は、待遇や職場環境、教育制度をきちんと確認して企業を選んだ方が良いのですね!

中小企業に関してよくある質問

最後に、中小企業に関してよくある質問にお答えします。

ぜひここで疑問を解消して理解を深めましょう!

質問① 中小企業とベンチャー企業の違いは何ですか?

中小企業と似た言葉にベンチャー企業もありますよね。これって何が違うんですか?

中小企業とベンチャー企業の違いは、企業の規模による区分かビジネスモデルによる区分かという点です。

中小企業は従業員数や資本金の額によって定義されるもの。

一方ベンチャー企業に明確な定義はありませんが、一般的には独自の技術や高度な知識を活用しこれまでにないサービスやビジネスを生み出す企業を指します。

簡単に言えば、中小企業=規模が小さい会社でベンチャー企業=新しい会社ということ。

ただ、ベンチャー企業の多くは規模が小さいのでベンチャー企業かつ中小企業というパターンが多いですね。

ちなみに、ベンチャー企業は設立年数が浅く社員や役員の年齢が若い傾向があるので、仕事の裁量権が大きく実力次第では若いうちから出世できるというメリットがあります。

まだビジネスが安定していないので仕事がハードになることも多いですが、出世したい人や新しい挑戦を楽しめる人、リスクを負ってでも挑戦したい人にはおすすめですよ。

質問② 中小企業と個人事業主との違いは何ですか?

個人事業主という言葉を聞いたことがあります。これも中小企業とは違うんですか?

中小企業と個人事業主の違いは、事業を法人化しているかどうかです。

法人化というのは会社を立ち上げること。

中小企業は法人化しているのに対し、個人事業主は会社ではなく個人で事業を行います。

法人化するには登記という手続きが必要でお金もかかるんですが、税金や社会的信用の面で有利になるんですよね。

一方個人事業主は初期費用なく簡単な手続きで始められる反面、所得が多くなると税額が高くなり社会的信用も得にくい。

なので、小規模で事業を行う場合は個人事業主で、ある程度儲けが出てきたら法人化するというパターンが多いです。

質問③ 中小企業の従業員数の平均は何人ですか?

中小企業は規模が小さいんですよね?従業員数は平均何人なんですか?

中小企業庁の「2021年版 中小企業白書 小規模企業白書」から、中小企業の平均従業員数を算出してみましょう。

従業員数(約3220万人)÷中小企業数(357.8万社)=約9人

中小企業全体の平均従業員数は約9人ということですね。

「えっ、そんなに少ないの?」と思ったかもしれません。

実は、中小企業の中の8割以上はより規模が小さい小規模事業者なんですよ。なので平均値としては思いのほか少なく出てしまうんですよね。

小規模事業者を除く中小企業なら、2176万人÷53万社=約41人となります。

ただし実際は、従業員数300人でも中小企業に該当します。なので平均値を見るよりは個別の従業員数を調べた方がイメージがわくと思いますよ。

質問④ 中小企業診断士とは何ですか?

中小企業診断士って何ですか?どんな資格・仕事なんですか?

中小企業診断士とは、簡単に言えば中小企業のコンサルティングができる資格のことです。

経営コンサルタントにおいて唯一の国家資格であり、中小企業の成長戦略や経営のアドバイスをするのが主な業務。

国内企業の99%以上は中小企業であるため、中小企業診断士の資格を持っておくと活躍できるフィールドが広がるんですよね。

企業経営について幅広く学べるため、最近ではキャリアアップのために取得したいと考える社会人も少なくありません。

経験を積んで独立する人もいます。

受験資格などは特にはありませんが、学生にとってはかなり難しい資格なので取得するには努力が必要だと思いますよ。

質問⑤ 中小企業の日とは何ですか?

中小企業の日って何ですか?

中小企業の日とは、中小企業の存在意義や魅力の理解を広めるために定められた日です。

中小企業基本法の公布・施行日である7月20日が「中小企業の日」、そして7月の1ヶ月間は「中小企業魅力発信月間」とされているんですよね。

この期間には、関係省庁や商工会議所、全国商工会連合会などがシンポジウムやセミナーといったイベントを行います。

祝日になってはいないのであまり馴染みがないかもしれませんが、これを機に豆知識のひとつとして覚えておくと良いですね。

質問⑥ 中小企業は赤字企業が多いって本当ですか?

中小企業は赤字企業が多いと聞いたのですが本当ですか?就職しても大丈夫なのでしょうか。

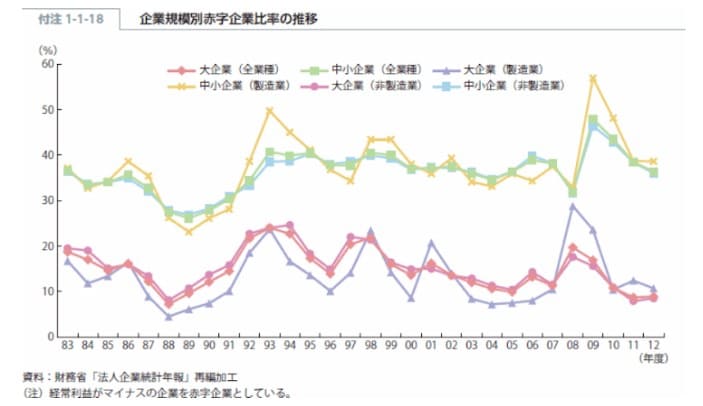

結論から言うと、大企業に比べ中小企業は赤字企業が多い傾向にあります。

少し古いデータですが、以下のグラフを見てください。

出展元:中小企業庁「2014年版 中小企業白書」

製造業・非製造業ともに中小企業の方が赤字比率が高いことが分かりますね。

よって中小企業に就職すれば必然的に赤字企業である可能性も高くなってしまいます。

ただし、決算処理上赤字だからといって倒産に向かっているとは限りません。

税制上で得をするためにあえて赤字決算にしたがる企業もありますし、黒字のまま廃業する企業も存在します。

なので、赤字かどうかだけでなくビジネスモデルや事業の独自性、労働環境などを総合的に見て判断してくださいね。

中小企業って何となく小さい企業というイメージしかありませんでしたが、特徴やメリット・デメリットがよく分かりました!

本記事の要点まとめ

本記事では、中小企業の定義や就職するメリット・デメリットについて共有してきました。

就活中はどうしても知名度の高い大企業に目が行きがちですよね。

その気持ちはよく分かります。

しかし日本企業の99%以上は中小企業であるため、最初から選択肢を捨ててしまうのは大変もったいないこと!

加えて、人によって価値観は異なるため大企業の方が働きやすいとは限りません。

なので、メリット・デメリットを知った上で自分に合った企業を選択してください。

ぜひこれを機に、就職の視野を広げ中小企業にも目を向けられると良いですね。

ネームバリューだけに捉われない就活ができれば、将来の可能性はぐっと広がりますよ。

▼本記事のまとめ

- 中小企業とは資本金や従業員数によって定義されるもので、業種によって範囲が異なる。

- 中小企業に該当しない企業を大企業と呼ぶ。大手企業は業界内でトップに位置する企業を指す。

- 中小企業に就職するメリットは、倍率が低い、幅広い仕事を経験できる、早く出世できる、経営陣との距離が近い、転勤が少ないなど。

- 一方で安定性や待遇は大企業より劣る傾向があり、ブラック企業や研修が充実していない企業も多い。大企業に転職するときに不利になる可能性もある。