この記事では、新卒のみなさんに向けてブラック企業の見分け方を求人や会社説明会、選考などさまざまな視点からわかりやすく解説します!

求職者のみなさん、こんにちは!

累計2000万PVを突破した日本最大規模の就活ブログ「就活攻略論」を運営している就活マンです。

(これまで7年間、ほぼ毎日、スタバにこもって1500以上の記事を書き続けてきました。就活や転職についての知識は誰にも負けない自信があります!… その代わりに友達が少なく、寂しく生きていますが笑)

誰もがブラック企業には就職したくありませんよね。

ブラック企業に入ってしまったら、念願の社会人生活が一気に最悪なものになってしまいます。

「ブラック企業かどうかなんて入ってみないとわからない」と思っている人もいるかもしれませんが、就活でもブラック企業は見分けられます。

ただ、企業側も求人や会社説明会、選考ではブラックな面を見せないようにしているので、意識してチェックしないと、「入社したらブラック企業だった」という最悪の事態に陥ってしまうことも。

そこで本記事では、ブラック企業を見分けるために押さえておきたいポイントを詳しく解説します。

入社後に後悔しないために、ブラック企業の見分け方をしっかり頭に入れておきましょう!

目次

そもそもブラック企業とはどんな企業のこと?

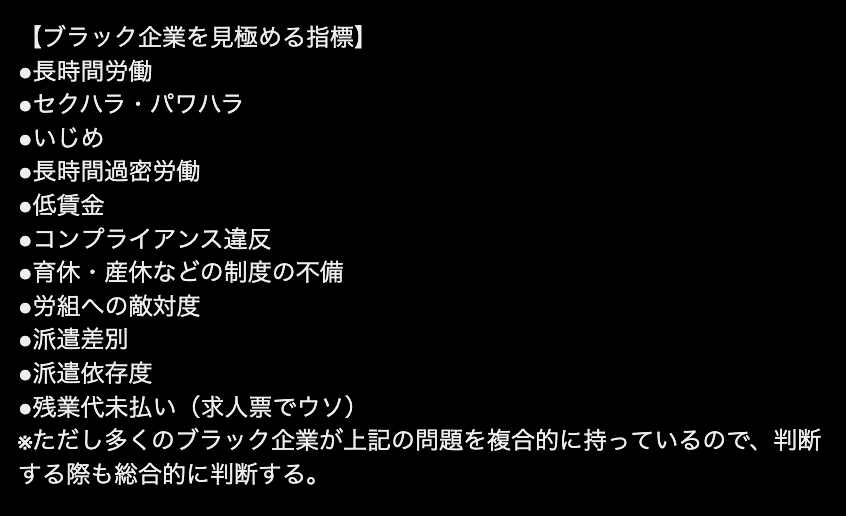

ブラック企業によくないイメージを持っていると思いますが、そもそもブラック企業がどんな企業のことなのかご存知でしょうか?

実はブラック企業の明確な定義はありません。

ホワイト企業ナビでは、「社員を大切にする企業=ホワイト企業」としています。ブラック企業はその逆で、「社員を大切にしない企業」です。

「社員を大切にしない企業」というとざっくりしていますが、厚生労働省はブラック企業を以下のように説明しています。

【厚生労働省が言及する「ブラック企業」の特徴】

- 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す

- 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い

- このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う

引用:厚生労働省「ブラック企業ってどんな会社なの?」

必要以上の残業やサービス残業、パワハラ、行き過ぎた労働者に対する選別など、どれも社員という企業にとって必要不可欠な人材を大切にしていないからこそ起きてしまうものです。

明確な定義はないからこそ、新卒で就活するときはどんな状態が社員を大切にしていないのかを明確にすることが大事!

そして、その要素に当てはまる会社を避ける必要があります。

ブラック企業ってよく聞くけれど、明確な定義はないんですね。まずは自分なりにどんな企業がブラックなのか考えてみることから始めてみようかな。

求人でのブラック企業の見分け方

新卒で就活するとき、まず最初にチェックするのが求人ですよね。

この求人に記載されている内容からも、ブラック企業かどうかを見分けられます。

僕の就活経験から考える9つのポイントを紹介しますので、求人を見るときはしっかりチェックしてください。

【新卒採用を行うブラック企業の見分け方|求人編】

- 基本給が書かれておらず総額のみ記載されている

- 給料が平均値と大きく乖離している

- 会社規模に比べて募集人数が多すぎる

- 過剰なキャッチフレーズだけで内容が薄い

- 「若手活躍」や「成長」といったワードが目立つ

- 残業時間が平均値より長い

- 年間休日数が平均より少ない

- 募集期間が異常に長い

- みなし残業や固定残業がある

見分け方① 基本給が書かれておらず総額のみ記載されている

求人を見るとき、業務内容と同じくらい気になるのが給料ではないでしょうか。

でも、求人票に基本給が書かれておらず、総額のみが書かれているのであればブラック企業の可能性があります。

基本給は通勤手当や残業代、インセンティブなどを含まない給料のこと。総額しか記載されていない場合、基本給がかなり低い可能性が高いです。

ボーナスや残業代、退職金などは基本給がベースになるので、いくら総額が高くても基本給が低いのは考えもの。

また、もし手当がカットされたら、一気に給料が減ってしまいます。

基本給に関する質問をした時にきちんと答えてくれればセーフですが、はぐらかされてしまう場合はブラック企業と考えた方がいいでしょう。

見分け方② 給料が平均値と大きく乖離している

給料が高い会社って魅力的ですよね。

でも、同じ業界の新卒給料平均値と比べて、明らかに給料が高過ぎたり低過ぎたりする場合は注意が必要です。

大卒の初任給は男性が22万7, 200円、女性が22万4, 600円で、全体の平均は22万6, 000円です。これは通勤手当なども含んだ額になります。

引用:厚生労働省「令和2年度 賃金構造基本統計調査」

給料が平均とかけ離れて高い場合、残業代が加算されていたり、達成が難しいノルマが課されたりするかもしれません。

明らかに低い場合は、やりがい搾取をする企業の可能性もあります。

また、初任給だけを見るのではなく、25歳・35歳・45歳などの給料や、ボーナスも平均値と比べてみてください。

見分け方③ 会社規模に比べて募集人数が多すぎる

会社の規模に比べて新卒の募集人数が多すぎる場合も、ブラック企業の可能性が高いです。

新卒の募集人数が多すぎる会社は、離職率が高く、人材不足に陥っているため、新卒で人材を補おうとしている可能性があります。

2016年度に行われた調査で、調査対象となった602社における新卒入社の社員の平均比率は3.8%でした。

会社の企業によって差があり、500人未満の企業で5.1%、10, 000人以上の企業で3.3%です。

引用:株式会社日経リサーチ「日経「スマートワーク経営」調査解説(15)」

会社の規模と募集人数の比率を割り出してみて、平均比率を大きく上回る募集人数になっていないかチェックしてみましょう。

見分け方④ 過剰なキャッチフレーズだけで内容が薄い

求人の会社紹介や業務内容の説明が「やりがいのある仕事で夢を実現」のような過剰なキャッチフレーズだけで、具体的な内容がない場合もブラック企業かもしれません。

求人は企業が新卒に対して会社の情報や魅力を伝える場です。

もちろん多くの会社は魅力を簡潔に伝えるために、キャッチフレーズを使っていますが、具体的な業務内容や給料、働き方に言及していないのであれば、疑って見た方がいいでしょう。

目を惹くキャッチフレーズで中身のなさを隠している可能性が高いです。

見分け方⑤ 「若手活躍」や「成長」といったワードが目立つ

「若手活躍」や「成長」という言葉を見ると、「社会人として成長できるチャンスがあるのかも!?」と思ってしまうかもしれませんが、実はブラック企業の可能性が高め。

教育制度やキャリアアップ支援などに関する言及がないのに「若手活躍」や「成長」ばかり書かれているケースは注意してください。

なんの支援もないまま、ハードな労働環境に置かれてしまうかもしれません。

「若手活躍」や「成長」という言葉は響きがいいので、過度なキャッチフレーズ同様によく使われる言葉です。

見分け方⑥ 残業時間が平均値より長い

2018年に行われた調査では1ヶ月の平均残業時間は17.7時間でした。

引用:fabcross for エンジニア 「1万人残業調査」

もちろん業界や職種によって残業時間の平均値は異なりますが、平均値よりも長すぎる場合は慢性的な長時間労働を強いられている可能性が高いです。

業種ごとの残業時間の平均値も、参考までに紹介します。

引用:fabcross for エンジニア 「1万人残業調査」

求人には平均残業時間が書かれていますから、平均値とかけ離れていないか必ず確認しておきましょう。

ちなみに残業に関する労使協定に36(さぶろく)協定というものがあります。

これは、法定労働時間を超えて働く際、例外として例外的に月45時間までの残業を認めるというものです。

この協定で示された45時間を超えている場合は、ブラック企業と考えておいて間違いないでしょう。

見分け方⑦ 年間休日数が平均より少ない

平均的な年間休日数は120日と言われています。

土日祝日とお盆と年末年始が休みになるカレンダー通りの休日が設定されている場合、合計で約120日になるからです。

業種によってはカレンダー通りの休日ではないこともありますが、年間休日数が120日より少ない場合は平均より休みが少ない会社だと理解しておきましょう。

また、労働基準法で定められている法定労働時間(1日8時間・週40時間)いっぱいで働いた場合の年間休日数は105日になります。

年間休日を105日以下に設定している会社は法律を守っていないブラック企業ですから、注意してください。

見分け方⑧ 募集期間が異常に長い

ブラック企業は新卒生からも見抜かれていてなかなか募集が集まらないこともあり、募集期間を長く設定していることがあります。

人気のホワイト企業は短期間の募集でも、たくさんの募集があるため、それほど長い募集期間は設定していません。

また新卒採用に限っては期間を平均的な期間に設定している場合でも、中途採用の募集を延々と出しているケースもあります。

これは離職率が高く、なかなか人材が集まらない証拠です。

気になる会社を見つけたら、中途採用の求人もチェックしてみましょう。

見分け方⑨ みなし残業や固定残業がある

みなし残業や固定残業とは、実際に働いた時間外労働に対して残業代を出すのではなく、あらかじめ決めた時間の残業代を給料として支払う制度です。

みなし残業や固定残業は決められた時間分の残業代は、実際に働かなくてももらえます。

本来は決められた時間以上の時間分の残業代も会社は支払う必要があるのですが、ブラック企業でみなし残業や固定残業を導入している場合、制度を悪用し、きちんと支払っていない可能性があります。

どちらにしろ常に残業しなければ業務が終わらない仕事であることは間違いないので、他のポイントも合わせてチェックし、ブラック企業かどうかを見極めましょう。

具体的な内容が書かれているかどうかを見ることと、数値の平均を知ることが大切ですね。給料や残業時間などの平均値を把握しておく必要がありそう。

会社説明会でのブラック企業の見分け方

実際に企業の担当者から企業の情報や仕事の内容を聞ける会社説明会。

僕も就活中はたくさんの会社説明会に足を運びました。

この会社説明会にも、ブラック企業かどうかを見分けるポイントがあります。

5つのポイントを紹介するので、会社説明会に参加するときはしっかりチェックしてくださいね!

【新卒採用を行うブラック企業の見分け方|会社説明会編】

- 良い面だけでデメリット面を説明しない

- 説明会の開催頻度が異常に多い

- 社長しか登場しない説明会

- 具体的な数字は示さずに精神論が中心

- 説明会の準備や片づけを若手だけが行なっている

見分け方① 良い面だけでデメリット面を説明しない

ブラック企業はブラックすぎる会社の実態を隠すため、耳障りのいいメリットばかりを話す傾向にあります。

どの企業も会社説明会で会社の魅力を伝えて、たくさんの優秀な人材を集めたいと考えていますが、どんなにいい会社でも、メリットだけということはありません。

ホワイト企業の場合、デメリットや仕事での大変な部分に関してもきちんと説明してくれるはずです。

メリットだらけの会社は魅力的に見えてしまうでしょうが、注意するようにしましょう。

見分け方② 説明会の開催頻度が異常に多い

説明会を開催してもなかなか参加する新卒生が集まらないブラック企業の場合、何度も開催して、なんとか人材を集めようとしていることも多いです。

会社の規模によっても、会社説明会の開催回数は異なりますが、同じくらいの規模の会社と比べて、開催頻度が明らかに多い会社はブラック企業かもしれません。

かなりの頻度で開催している会社なら、評判や口コミをチェックしてブラック認定されていないかチェックしてみましょう。

見分け方③ 社長しか登場しない説明会

会社の代表として誰が登場するかも、会社説明会でブラック企業かどうか見極めやすいポイント。

社長もしくは役職者だけが登場する会社説明会は、実際の労働環境を新卒生に知られないようにしている可能性が高いです。

本来新卒生が聞きたいのは、実際に現場で働いている人の声ですよね。

でも、ブラック企業の場合、会社の実態がバレてしまうことを恐れ、現場の人間を会社説明会に登場させないことも少なくありません。

見分け方④ 具体的な数字は示さずに精神論が中心

ブラック企業の場合、具体的な話をするとブラックな労働環境であることがバレてしまうため、「やる気」や「根性」などの精神論ばかり語ることが多いです。

ホワイト企業の場合、具体的な時間外労働の数字を示したり、ノルマや仕事内容に関しても新卒生がわかりやすいよう詳しく話したりしてくれます。

ひたすら「努力すれば結果につながる」「やる気で乗り越えられないことはない」のように精神論をかざしている会社だとしたら、ブラック企業の可能性は高いでしょう。

説明会の最中は担当者の話術にハマっている可能性もあります。

「結局どんな話だったっけ?」と振り返って、思い出すのが精神論ばかりだったとしたら、「怪しい」と思うようにしてください。

見分け方⑤ 説明会の準備や片づけを若手だけが行なっている

準備や片付けを若手だけが行っている場合、ブラックな体質に耐えかねて、中堅の世代の多くが離職している可能性があります。

会社説明会で話をするのが社長や役職者だけだったとしても、現場には準備や片付けをする社員が来ているはずです。

準備や片付けをしている面々が若手だけの場合は、会社の離職率を必ずチェックしましょう。

説明会は緊張するけれど、これらのポイントを意識しておかないといけませんね。参加前に改めて見返しておくべきかも。

ホワイト企業に就職する方法

ホワイト企業に関する情報を集める中で、「結局どうやってホワイト企業に就職すれば良いの?」と悩むことが多いと思います。

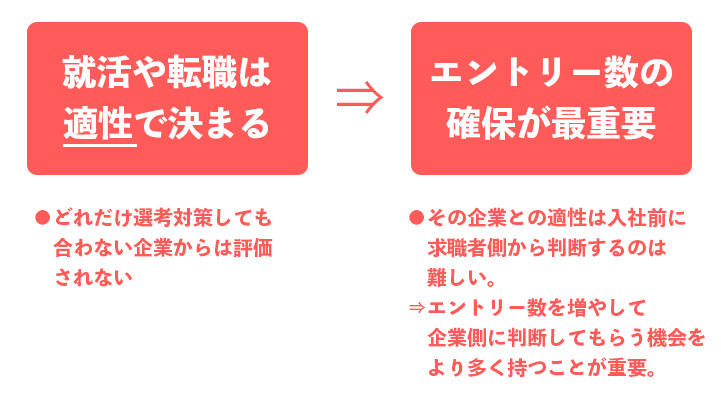

内定を獲得するために選考対策はするとして、就活も転職も結局のところは「その企業との適性」で決まるんですよね。

要するに選んだ企業の人事が、「この人はうちの会社と合いそうだ」と判断してくれるかどうかで決まります。

就活や転職は適性で決まるため、エントリー企業数を増やすことが最も重要な対策となります。

(その上で、ホワイト企業に就職したい人は、それらのエントリー企業がホワイト企業である必要があります)

では具体的にどうやってエントリー企業数を確保していけば良いのか?

おすすめの手段を3つ共有しますね。

①求人サイトでホワイト企業を絞り込んで探す

ホワイト企業のエントリー数を増やすための王道的な手段が求人サイトです。

ホワイト企業への就職を考えた場合、求人サイトを利用する際には必ず「求人検索の絞り込み機能」を活用するようにしてください。

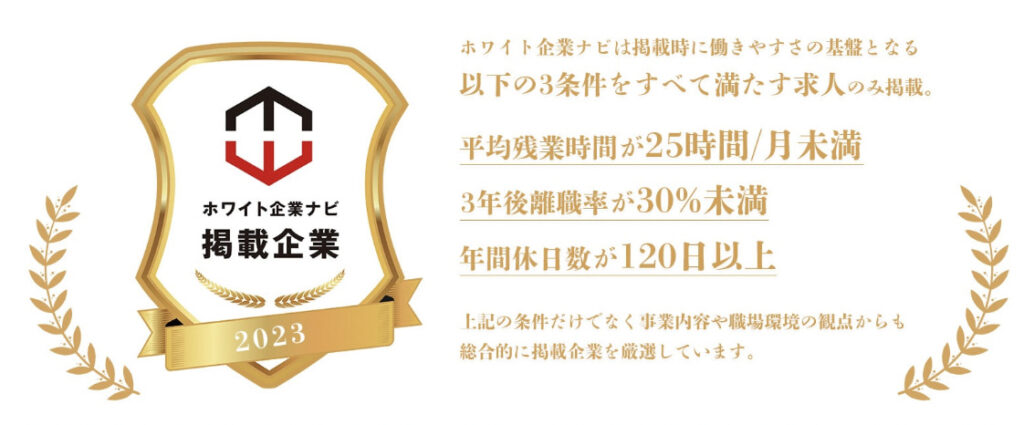

このホワイト企業ナビでは、元々「残業時間・年間休日数・離職率」に基準を設けて、それらすべて満たす企業のみを掲載しているので絞り込みの必要がないようなサイトにしています。

ですが、一般的な求人サイトはあらゆる求人が掲載されているので、ホワイト企業に就職したい人は、自分が求める「残業時間」「休日数」「離職率」「福利厚生」など、条件を絞り込んで検索することが重要です!

求人サイトとしておすすめは、求人数も多く、かつ検索機能の絞り込みが充実している「マイナビ」がやはりおすすめですね。

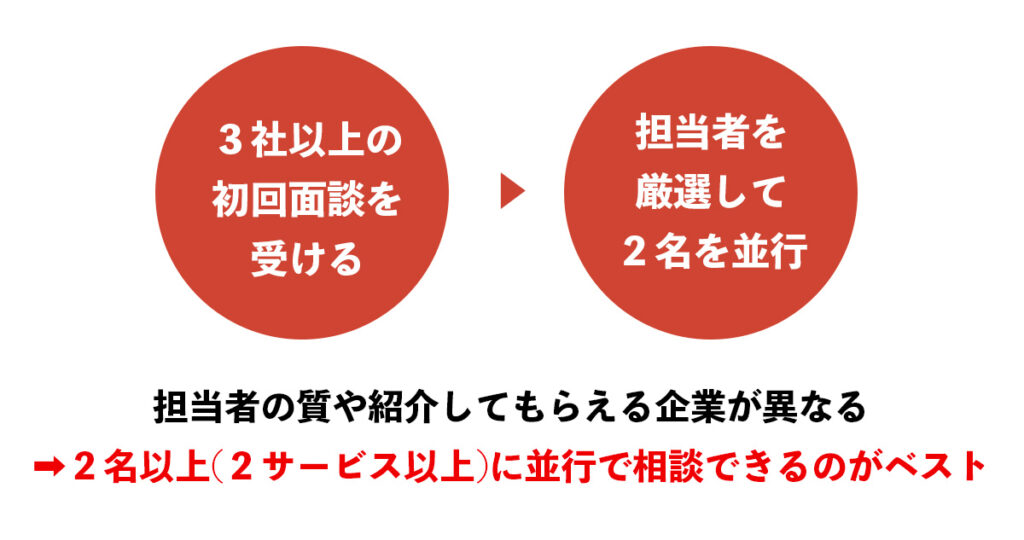

②就活エージェントに条件を伝えて優良企業だけ紹介してもらう

次に、ホワイト企業のエントリー数を確保する上で、就活エージェントも非常に有用です。

就活エージェントは面談を元にして、求人紹介から選考対策まで、すべて無料でサポートしてくれるサービス。

また求人サイトに公開されていない非公開求人も紹介してくれる点が強いです。

この就活エージェントを賢く利用するためには、必ず自分が求める労働条件を担当者に伝えることです。

実際に僕が就活生の時は、次のように担当者に伝えることで、紹介求人を絞り込んでいました。

【担当者に伝えた内容】

- 「プライベートの時間を重要視したいので、月の残業時間が平均20時間以内の企業で、かつ完全週休2日の土日休みの企業のみを紹介して頂きたいです。業界は現在、食品業界、化学業界、自動車業界を志望していますが、他業界も興味があります。」

就活エージェントを利用する際に、すべて担当者任せにしてしまう人が多いのですが、それだと「受かりやすい企業」を紹介されてしまうので、ホワイト企業への就職を考える人は必ず条件を伝えてください。

利用する就活エージェントですが、選ぶ視点としては「保有求人数が多くて実績があるか」です。

「ミーツカンパニー就活サポート」が全国対応かつオンライン面談にも対応していて、保有求人数と実績があるのでおすすめですね。

③逆求人サイトで得たスカウトからホワイト企業にだけエントリーする

最後に、エントリー企業数を確保する上で非常に役立つのが逆求人サイトです。

逆求人サイトは登録すると、企業側からスカウトが届くサイトなので、自動的に企業との接点を獲得できます。

逆求人サイトを利用する際は、必ず届いたスカウトの中から、自分が求める労働条件の企業だけにエントリーしましょう。

スカウト元の企業の採用情報や口コミサイトで調べたり、気になる企業だけど労働条件の詳細がない場合は、逆求人サイトのチャットにて直接企業に質問するのもおすすめです。

利用すべき逆求人サイトとしては、利用企業数の多さが最も重要なので「キミスカ」と「OfferBox(オファーボックス)

![]() 」がベストです。

」がベストです。

以上、3つの方法でエントリー企業数を確保していくことがホワイト企業に就職する上で最も重要です。

またホワイト企業に就職する場合は、必ず「自分にとってのホワイト企業の定義を明確化すること」をしてください。

そうしないとそもそも「どんな企業が自分にとってのホワイト企業なのか」を把握できません。

ホワイト企業の特徴について、別途まとめた記事を書いているので、そちらの記事を参考に明確化しましょう。

» 【ホワイト企業の特徴20選】ホワイト企業とはどんな会社!?

とにかく「ホワイト企業のエントリー数を増やすこと」が肝になるんですね。

企業との適性は企業側からしか判断が難しい部分でもあるから、しっかりとホワイト企業のエントリー数を確保していくことが、求職者側ができる重要な行動だと言えるよね。

選考でのブラック企業の見分け方

求人や会社説明会の段階で、ブラック企業と見分けられることもありますが、隠すのが上手い会社はなかなかその正体を見せないことも珍しくありません。

企業の担当者とより密接にやりとりをする機会がある選考は、ブラック企業に入社しないための最後の砦です。

僕が考える6つのポイントを紹介します。

【新卒採用を行うブラック企業の見分け方|選考編】

- 選考プロセスが少なすぎる

- すぐに内定が出る

- 内定獲得後の囲い込みが強い

- 面接で自社が第一志望が何度も確認してくる

- 面接官の態度が高圧的

- 内定者懇親会やイベントの回数が多すぎる

見分け方① 選考プロセスが少なすぎる

企業は新卒採用をするために費用をかけており、時間がかかってもできる限り優秀な人材を採用しようと考えています。

しかし、ブラック企業の場合はなんとしても早く人材を確保することを念頭に置いているので、吟味することよりも、少ないプロセスで人材を確保しようとする傾向があるのです。

ホワイト企業は試験や面接のプロセスを繰り返し、しっかり吟味して誰を採用するか決めるのが一般的。

会社の規模にもよりますが、一度の試験と面接で選考が終わるような企業は、ブラック企業の可能性が高いです。

見分け方② すぐに内定が出る

内閣官房が示すガイドラインに基づき、一般的には内定は卒業年度の10月1日以降に出されます。

引用:内閣官房「就職・採用活動に関する要請」

しかし、ブラック企業は早く内定を出して人材を確保したいため、選考が終了してすぐに内定を出すことも少なくありません。

内定を口頭やメールで約束する内々定を内定前に出す企業はホワイト企業にもありますが、内定をすぐ出してくる企業の場合は注意しておきましょう。

見分け方③ 内定獲得後の囲い込みが強い

内定獲得後に、長期間拘束するスケジュールの内定者研修を行う企業や、頻繁に連絡して囲い込みを行う企業も注意が必要です。

ブラック企業の多くは内定者をさまざまな方法で囲い込んで、内定辞退できないような空気を作り出します。

企業に「欲しい人材」と思ってもらえていると嬉しく感じるかもしれませんが、あまりに過剰な囲い込みをする企業は「なんとしても内定者を逃したくない」と躍起になっているのかもしれません。

見分け方④ 面接で自社が第一志望が何度も確認してくる

面接で自社が第一志望か確認するのは、ホワイト企業でも珍しくないことです。

しかし面接で繰り返し「我が社が第一希望ですか?」と確認してくる企業は注意しておきましょう。

どんな会社でも内定事態は避けたいものですが、ブラック企業は必要以上に内定辞退を恐れているため、確実に入社する人を探している可能性があります。

また威圧的な態度を取るなどして、「第一志望です」と言わせるように仕向けてくる企業は要注意です。

見分け方⑤ 面接官の態度が高圧的

面接の際に面接官が高圧的な態度を取ってくる場合も、ブラック企業かもしれません。

応募者の本音を引き出すことや、トラブルへの対応スキルを見るために圧迫面接をする企業もありますが、終始高圧的な態度を取ってくる面接官の場合は、普段から社員に対してそういった態度を取っている可能性が高め。

パワハラやセクハラを感じさせるような発言があった場合は、高確率でブラック企業です。

また、内定をあげるから他社の選考を辞退するように半ば脅しのようなことを言ってくる場合も、ブラック企業と考えておいていいでしょう。

見かけ方⑥ 内定者懇親会やイベントの回数が多すぎる

内定後に入社までの意欲を高め、内定者同士の交流を図るために開催される内定者懇親会。

ホワイト企業の多くも開催しますが、あまりにも頻繁に内定者懇親会などのイベントを行う企業はブラック企業の可能性が高いです。

ブラック企業は、内定者懇親会などのイベントを頻繁に開催することで、内定辞退ができない雰囲気を作ろうと考えています。

毎回楽しければ、「たくさんイベントがあってラッキー」と思うかもしれません。

しかし、周囲と比較してあまりに多い場合は、ブラック企業の罠にハマっているかもしれないので気をつけてくださいね。

早く内定が取れたら嬉しいけれど、それがいいってことでもないんですね。冷静に判断できるように心がけます!

【その他】ブラック企業の見分け方

ここまで求人・会社説明会・選考の3つのプロセスで、ブラック企業を見分ける方法を紹介してきました。

でも、念には念を入れて、ブラック企業かどうかを見極めたいですよね。

僕が就活するときに必ずチェックしていた、ブラック企業の見分け方を紹介します。

【新卒採用を行うブラック企業の見分け方|その他】

- 参入障壁が低く競争が激しい業界

- 利益率が低い

- 労働集約型のビジネスモデル

- 衰退傾向にある業界

- 相手にする顧客が個人

- 常に人手不足である

- ブラック企業大賞を確認する

- 3年後離職率が平均より高い

- 口コミサイトを確認する

- SNSで評判を確認する

見分け方① 参入障壁が低く競争が激しい業界

参入障壁が低い業界でも突出したアイデアやビジネスモデルがあれば別ですが、一般的には他社に勝つための過剰なノルマを課せられたり、過度な労働時間を求められたりする可能性が高いです。

専門的な知識が不要で、誰でもビジネスをスタートできる参入障壁の低い業界は、それだけライバルが増えるので、必然的に競争が激しくなります。

圧倒的なブランド力がある企業なら別ですが、飲食店や配送業、インターネットを使ったビジネスなどは、比較的参入障壁が低め。

テレビ業界やインフラ業界、医療業界、化学メーカーや機械メーカーなどは、参入障壁が高い業界と言われています。

見分け方② 利益率が低い

利益率が低い=儲かっていない会社です。

企業は利益を出さなければ給料が支払えません。利益率が低い会社はきちんと給料を支払えないため、サービス残業を強いたり、労働に見合った報酬を支払わない可能性があります。

また、キャパオーバーの労働を求めてくる可能性もあり、常に業務が終わらないという事態に陥ってしまうこともあるでしょう。

見分け方③ 労働集約型のビジネスモデル

小売業、飲食業など、労働力に利益を依存しがちなビジネスモデルを労働集約型といいます。

何かを売れば利益が出る反面、1つの商品・サービスに対する利益が変わることがありません。

利益を出すためには、商品やサービスをどんどん売るしかないため、過剰な労働を求められたり、きついノルマを課されたりするブラック体質になりがちです。

見分け方④ 衰退傾向にある業界

企業は常に成長することを目標としています。

企業が利益目標を決めるときに指標としている一つが前年度の利益で、これは衰退傾向にある業界でも同じです。

業界自体が衰退しているなかで、前年度の利益を超えるためには、労働時間を増やしたり給料を減らしたりするしかありませんよね。

そのため衰退傾向にある業界は、給料カットやサービス残業の強制、法定外の労働時間を課すブラックな体質に陥りやすいです。

見分け方⑤ 相手にする顧客が個人

小売業や飲食業など、顧客が個人の業界は、個人からのクレームに対応したり、一人当たりの利益が少ないため、ブラック企業になりがち。

顧客はプライベートで商品やサービスを利用しているため、何かあった際に威圧的な態度を取ってくることが多く、一人のクレーム対応するだけでもかなりの労力を使います。

相手にする顧客が法人の場合は、クレームがあっても会社対会社でお互いビジネスなので、悪い態度を取られることは少ないです。

法人を相手にしたビジネスは利益率もいいので、給料もきちんと支払ってもらえる可能性が高いでしょう。

見分け方⑥ 常に人手不足である

ブラック企業は離職率が高いため、慢性的に人材が足りていないことがほとんどです。

どんどん人が辞めていく一方で、悪評も広がりやすいため、求人を出しても新しい人材をなかなか確保できません。

ブラック企業の新卒採用の募集期間が長かったり、中途採用の求人が延々と出ていたりすることが多いのは、この理由が大きく影響しています。

見分け方⑦ ブラック企業大賞を確認する

2012年からブラック企業大賞企画委員会によって、ブラック企業大賞が毎年発表されていることを知っていますか?

これは文字通りブラック企業のワースト1位を決める企画のことです。

この賞は以下の指標で選考されています。

引用:ブラック企業大賞「ブラック企業大賞とは?」

毎年受賞した企業については、その理由も明確に書かれているため、新卒生がブラック企業とはなんなのかを定義する材料にもなります。

僕も就活していたときは、この賞の受賞理由を参考にしていました。

賞を受賞している企業はもちろんですが、自分が応募したい企業が同じような労働条件や会社の体質ではないかチェックしてみましょう。

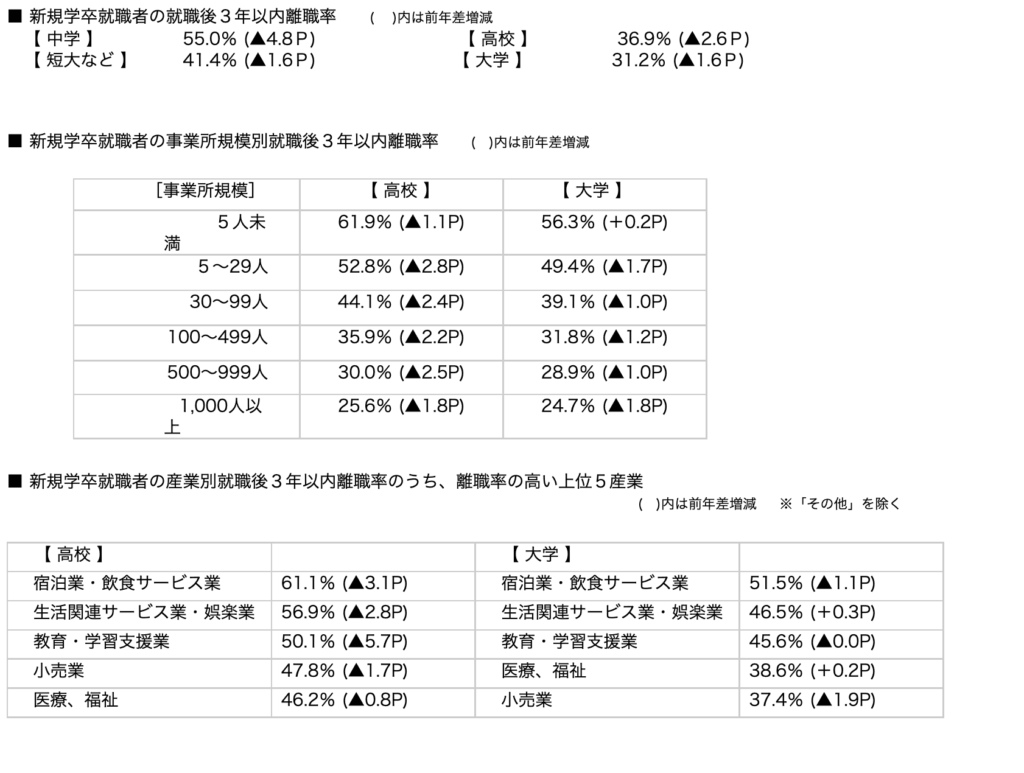

見分け方⑧ 3年後離職率が平均より高い

新卒で入社した社員の平均離職率も、ブラック企業を見分けるポイントです。

厚生労働省が令和2年に行った調査では、新規大卒就職者の平均離職率31.2%でした。

引用:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況を公表します」

どんなにホワイトな企業でも離職はあるものですが、平均値より離職率が高いのであれば、ブラック企業の可能性はかなり高いです。

離職率を調べるには「就職四季報」や「会社四季報」をチェックするか、就活エージェントに確認してみましょう。

また掲載されていない場合は聞きづらいかもしれませんが、企業に直接聞くのも一つの方法です。

ホワイト企業であれば、大抵きちんと答えてくれます。

見分け方⑨ 口コミサイトを確認する

企業専門のクチコミサイトがあることを知っていますか?

現役社員や退職者が口コミを投稿できる「Open Work」や「エンライトハウス」など、大手の企業専門口コミサイトがあります。

口コミサイトは匿名なので、なかなか人には話せない企業の実態が書かれていることが多いです。

ただ、口コミの全てを鵜呑みにするのはよくありません。

具体的な内容や根拠が書かれている口コミを探してみてください。

「残業が多すぎる」「報酬に見合っていない」など、同じような内容の口コミが溢れている場合は、信憑性が高いです。

普段お店やサービスの口コミを見る感覚で、信憑性の高い口コミを探してみましょう。

見分け方⑩ SNSで評判を確認する

口コミサイトと同じように、評判をチェックできるのがSNSです。

SNSなら現役社員や退職した人だけでなく、過去にその企業に応募した人や同じ新卒生がどう感じているかもチェックできます。

SNSは口コミサイトよりもあることないことが書かれている可能性は高いですが、口コミサイトよりも気軽に投稿できる分、外からは見えない企業の実情がわかるかもしれません。

口コミ同様鵜呑みにするのはよくありませんが、ブラック企業に捕まらないために企業名で検索して評判をチェックしておきましょう。

いろんな情報を使って、見分けることが大事なんですね。気になる企業の情報はしっかり調べます

【補足】ブラック企業か見抜くための質問

ここまでブラック企業を見分けるための様々な方法を共有してきました。

この章では補足として、会社説明会や面接など、人事に質問できるタイミングですべき「ブラック企業かどうか見分けるための質問」を共有していきたいと思います。

直接「御社はブラック企業ですか?」と質問するのは失礼なので難しい。

そこで遠回しにブラック企業ではないか、チェックするための質問を共有しますね。

僕が今、就活生なら以下の質問を通して、相手企業がブラック企業かどうか見分けますね。

【ブラック企業か見抜くための質問】

- 御社の研修制度について教えて頂きたいです

- 入社後のギャップを感じる人はどのような点をギャップに感じる傾向にありますでしょうか

- 有給取得率を教えて頂きたいです

- 御社の残業への考え方についてお聞かせ頂きたいです

質問① 御社の研修制度について教えて頂きたいです

質問してもマイナス評価されにくい質問としておすすめが、入社後の研修制度についての質問です。

この質問を通して、「そもそも研修制度が充実しているか」を確認するとともに、人事がはっきりと答えられない場合は「研修制度が曖昧な会社なのかな?」と教育が充実しているかどうか見抜くことができます。

研修制度が充実していないことが直接ブラック企業に繋がるわけではありません。

ですが、教育が充実していない企業は離職率も当然高くなるし、入社してから仕事に慣れるのが難しくなるのは当たり前なので、聞いておくと良い質問ですね。

質問② 入社後のギャップを感じる人はどのような点をギャップに感じる傾向にありますでしょうか

次に、ブラック企業かどうかを見抜く方法として、「入社後のギャップ」を聞くのもおすすめです。

「御社を辞める人の離職理由は何ですか?」と直接聞くのは、失礼だと思われる可能性があります。

そこで遠回しに入社後のギャップを聞き、「入社後のギャップを聞いた上でそれに納得して入社したい(自分はそのギャップを感じない人材ですよ)」というアピールに繋げることもできるのが良いんですよね。

入社後のギャップをそもそも答えられない人事は要注意ですし、具体的に「残業が長い」「営業の仕事が泥臭くて大変」などなどギャップを教えてもらえれば、それは自分にとってのブラック企業かどうか見抜く材料になります。

質問③ 有給取得率を教えて頂きたいです

次にブラック企業かどうかを見抜く質問としておすすめは、有給取得率を聞くことです。

年間休日を同時に聞いてしまって問題ありません。(もちろん求人などに記載されているかどうかチェックした上で聞くようにしましょう)

年間休日であれば105日以下はブラック企業の可能性がグンと上がります。

また有給取得率は、58%が平均値なので、それを大幅に下回るようであればブラック企業である可能性がありますね。

年間休日の平均と、有給取得率の平均に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、イメージがつかない人は必ずチェックしておいてください。

» 【ホワイト企業の年間休日は?】120日が基準は本当なのか?

質問④ 御社の残業への考え方についてお聞かせ頂きたいです

そして最後、ブラック企業かどうか見抜く質問としておすすめなのが、「残業への考え方」を聞くこと。

直接的に「平均の残業時間は?」と質問しても良いのですが、一次面接など早い段階での面接で聞くのはマイナス評価される可能性があります。

そんな時に、「今働き方改革が叫ばれていますが、御社は残業に関してどのような考え方を持っておりますでしょうか?私は残業なしで働くのも、残業をがっつりするのもどちらもメリットがあると考えているのですがお聞きしたいです」と質問すれば失礼になりませんよね。僕ならこう聞きます。

これに対して人事の回答が曖昧であり、かつ平均の残業時間が長そうであれば、ブラック企業である可能性がありますよね。

以上、ここで紹介した4つの質問もぜひ活用しつつ、ブラック企業かどうかの見極めをしていきましょう!

ブラック企業かどうか見分けるための質問として、色んな質問があるんですね!活用します!

新卒採用を行うブラック企業を避けた就活の進め方

ブラック企業を見分ける方法を紹介してきましたが、できる限りブラック企業を避けた就活をすれば、見分ける手間もある程度省けますよね。

そこでブラック企業を避けた就活の進め方を紹介します。

僕も実践した方法で、この方法を使えば最初の段階からある程度のブラック企業をふるいにかけられるのでおすすめです。

進め方① 就活エージェントを活用して企業を厳選する

就活のプロが支援してくれる就活エージェントは、新卒生ならぜひ活用したいサービスです。

「就職活動で何をしたらいいのかわからない」「どの企業がいいのか決められない」という人や、「なかなか就活が上手くいかない」という人は、企業を厳選してくれる就活エージェントが特におすすめ。

ただ、なかにはブラック企業を紹介してくる就活エージェントもいるので、どの就職エージェントを選ぶかも大切です。

僕はこれまで5年に渡って、就活ブログを運営してきました。

その中でほぼ全ての就活エージェントを見てきたのですが、利用する時は必ず「保有している求人が多い大手のサービス」かつ「実績と評判の良いサービス」を選ぶようにしてください!

僕がこれまで見てきた50以上の就活エージェントの中で、特におすすめは「ミーツカンパニー就活サポート」と「

LHH就活エージェント」の2つです!

僕が今就活生なら、まずはこの2サービスの初回面談を受けて、担当者を厳選して支援を受けるようにします。

就活エージェントは、本当に担当者さんの質で決まるので「担当者の厳選」は必ず行うようにしてください!

(逆に親身になってくれて、選考支援の質が高い担当者さんが付いてくれると、就活において最強の無料サービスだと僕は思ってます!)

ミーツカンパニー就活サポート

「ミーツカンパニー就活サポート」は、人材会社大手のDYMが提供する就活エージェントです。

保有求人数が多く、かつ紹介してもらえる求人の質が高いのが特徴。(担当者さんに話を聞いたのですが、紹介する求人をそもそも厳選しているようです)

またオンライン面談にも対応しているので、気軽に利用できるのも嬉しいと個人的に最もおすすめしています!

LHH就活エージェント

「LHH就活エージェント」は人材業界大手のアデコ株式会社が運営するエージェント!

「量より質」をコンセプトとしており、支援の質が高い点が評価できます。

実際に利用した人の評判を見ても、支援が丁寧という声が多い就活エージェントですね。

ここで紹介した2つのエージェント以外にもおすすめはあります。

その他の就活エージェントに関して、僕のおすすめを「おすすめ就活エージェント23選【就活のプロが厳選】」にてランキング化しておきました!

ほぼ全てのサービスが、オンラインで初回面談を受けられるので、気になる就活エージェントはどんどん利用して、信頼できる担当者さんに付いてもらいましょう!

(初回面談を受けて微妙だと思った場合は、すぐに切ってしまうのが重要です!!)

進め方② 逆求人サイトを活用して自分に合った企業を受ける

逆求人サイトも、僕が就活するときに活用したサービスの一つです。

逆求人サイトは自分の強みを活かせる企業から直接オファーもらえるので、自分に合った企業を見つけやすいです。

もちろん逆求人サイトに登録している企業にブラック企業がないわけではないので、こちらも利用するサービスを吟味する必要があります。

マイナビやリクナビ以上に登録が必須のサイトになってきた逆求人サイト。

プロフィールを登録しておくだけで、自分と適性の高い企業からのスカウトが届くので、圧倒的に就活を効率化することができます。

ですが、どれでも登録すれば良いという話ではなく、利用企業数が多く、かつ利用しやすい逆求人サイトを厳選して利用すべきなんですよね。

そこでこれまで全ての逆求人サイトを見てきた僕が考えるに、現状以下の2サイトを併用するのがベストだと考えています。

キミスカ

「キミスカ」も利用企業数が多く、非常に使いやすい逆求人サイトです。

現状、逆求人サイトの中で僕が最もおすすめするサイトですね!

隠れ優良企業や業界シェアの高い中小企業も利用しており、「キミスカ経由で知れてよかった企業」との出会いが生まれる場所です。

オファーボックス

「オファーボックス」は、就活専門の逆求人サイトとしてNo.1の利用企業数を誇ります。

東証一部上場や、知名度は低いけど働きやすい大企業からのスカウトも届くので、まず最初に登録しておくべきサイトですね。

登録後はとにかくプロフィールの質にこだわってください。

正直、逆求人サイトのプロフィール作成には1日使い切っても全然問題ない。むしろそうすべきだと僕は思っています。

キミスカとオファーボックスの2サイトは同時に登録し、プロフィールはどちらか一方のものをコピペするのが効率的です!

ちなみに逆求人サイトは1つでも多くのサイトに登録しておいて、1つでも多くスカウトを獲得するのが効率的だと僕は考えています。理想としては3サイト以上登録しておきたい。

そこでこの2つ以外のおすすめサイトをまとめたので、参考にしてくださいね。

» 【最新】新卒向け逆求人サイトおすすめ15選|スカウトサイトの選び方を解説!

その他、ホワイト企業の見つけ方に関してまとめた記事を書きました。

「ブラック企業を避けてホワイト企業に就職したい」という方は、合わせて参考にしてくださいね!

» 【ホワイト企業の見つけ方10選】最も効率的な探し方とは?

最初からブラック企業を避けられたら安心ですよね。自分に合った会社を見つけるためにも登録してみます!

ブラック企業で働くことは一生を台無しにするリスクがある

ブラック企業に就職してしまったら、新卒という貴重な機会を棒に振ってしまうだけでなく、一生が台無しになってしまうかもしれません。

「万が一ブラック企業だったら辞めればいいや」と思っている人もいるかもしれませんが、ブラック企業に洗脳されてしまうと抜け出すことが難しくなります。

ブラック企業が初めて就職した会社の場合、その企業の常識が自分の常識になりがち。

気づいたときには今の状態がおかしいのか判断できなくなったり、メンタルをやられたりしてしまう可能性すらあるのです。

充実した社会人生活を送るためにも、就活の段階でブラック企業を見分け、ホワイト企業への就職を目指してくださいね!

抜け出せなくなるなんて怖いですね…。絶対ブラック企業に就職しないように、しっかり見極めないといけないなぁ。

本記事の要点まとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

本記事では求人・会社説明会・選考などで、ブラック企業を見分ける方法を細かく解説しました。

残念ながら日本にもたくさんのブラック企業があります。

そして、ブラック企業ほど一見魅力的な会社に見えてしまうことも少なくありません。

しっかり見極めれば、ブラック企業かどうか就活の時点でも見分けられるので、今回紹介したポイントを押さえて、ブラック企業を上手く避けてくださいね。

▼本記事のまとめ

- 明確な定義はないが、ブラック企業は社員を大切にしていない会社。

- 求人・会社説明会・選考など、あらゆる角度からブラック企業かどうかを見分けることが重要。

- ブラック企業を避けた就活の仕方をすれば、ブラック企業を見分ける手間がある程度省ける。

- ブラック企業に就職したら人生が終わってしまう!と思って、ホワイト企業への就職を目指そう。

↓この記事以外のホワイト企業に特化した情報をまとめました!

【ホワイト企業に関する基礎知識】

- ホワイト企業とは・特徴

- ホワイト企業の基準

- ホワイト企業に入社するメリット・デメリット

- ホワイト企業が合わない人の特徴

- ホワイト企業の残業時間

- ホワイト企業の福利厚生

- ホワイト企業の年間休日

- ホワイト企業の有給休暇取得日数

- ホワイト企業の平均年収

- ホワイト企業の平均勤続年数

- ホワイト企業あるある

【ホワイト企業の探し方・選考対策】

【ホワイト業界に関する基礎知識】

【地域別のホワイト企業】

- 北海道に勤務地のあるホワイト企業

- 新潟に勤務地のあるホワイト企業

- 岐阜に勤務地のあるホワイト企業

- 愛知に勤務地のあるホワイト企業

- 大阪に勤務地のあるホワイト企業

- 京都に勤務地のあるホワイト企業

- 福岡に勤務地のあるホワイト企業

【業界別のホワイト企業ランキング】

- ホワイト企業ランキングTOP100

- 中小企業のホワイト企業ランキング

- メーカーのホワイト企業

- IT業界のホワイト企業

- 食品業界のホワイト企業

- 化学業界のホワイト企業

- 製薬業界のホワイト企業

- 農業業界のホワイト企業

- 人材業界のホワイト企業

- 広告業界のホワイト企業

- コンサル業界のホワイト企業

- エンタメ業界のホワイト企業

- 介護業界のホワイト企業

- 音楽業界のホワイト企業

- ホテル業界のホワイト企業

- 家電量販店業界のホワイト企業

- ジュエリー業界のホワイト企業

- 金融業界のホワイト企業

- リース業界のホワイト企業

- 旅行会社業界のホワイト企業

- 製造業業界のホワイト企業

【その他】